8월 7일- 지난 토요일이 입추立秋, 10일 오늘이 삼복의 마지막 말복末伏입니다. 한 계절에 6개씩 15일마다 드는 24절기. 이제 보름 후면 “모기 턱이 떨어진다”는 처서處暑이니 더위도 한풀 껶였습니다. 소의 해 신축년 2021년- 하늘을 이고 소 등을 타거나, 땅을 딛으며 걷다 보니 문득 가을 초입에 당도했습니다. ‘코로나 19’의 장기화로 사네 못 사네, 천지가 울고불고 난리여도 세월은, 시간은 가고 또 오는 것이죠. 가기만 하고, 역시 오기만 한다면 이승이 아닐 것입니다. 오면 가고, 가면 오고 ... 그 무엇이라도 오는 이승과 모두, 죄다 가는 그 저승 사이에서 저마다 ‘그승’의 한뉘를 살아내고 있습니다.

이제는 / 썰물이 좋다 / 더 / 가득한 때를 바라지 않으리라 / 갯벌에 드러난 추한 상처들 / 다 내 것이고 / 휑하게 뚫린 절망의 공간 또한 / 내 것이니 / 나를 이 음습한 바닷가에 그냥 있게 / 내버려 두라 – 이수익(1942- )「이제는」부분

한때 거기 그 봄과 여름 지나, 지금 여기 가을이 되었고, ‘이제’ 마음의 겨울을 다잡는 절후입니다. 아무리 품고, 막아도 마음먹은 대로 안 되는 것이 인생 아니던가요. 인간적 소여에는 두 가지의 시간이 공존하기 마련입니다. 수태되어 태어나, 자라며 늙고, 죽어가는 시간이 그 하나라면 자아自我로서 주체적 의식의 시간이 다른 하나입니다. 전자는 르네 데카르트(1596-1650)의 인식처럼 기계적인 동물의 시간이고 후자는 과거와 현재, 미래의 연관성을 갖는 그것이죠. 하여 이 시인은 아버지가 낳은 아들 역시 아빠 되고, 어머니가 낳은 딸 다시 엄마 되는 그 ‘오래된 미래’의 시간과 공간을 마주하고야 맙니다.

어머님, / 제 예닐곱 살 적 겨울은 / 목조 적산가옥 이층 다다미방의 / 벌거숭이 유리창 깨질 듯 울어대던 외풍 탓으로 / 한없이 추었지요, 밤마다 나는 벌벌 떨면서 / 아버지 가랑이 사이로 시린 발을 밀어넣고 / 그 가슴팍에 벌레처럼 파고들어 얼굴을 묻은 채 / 겨우 잠이 들곤 했었지요 // 요즈음도 추운 밤이면 / 곁에서 잠든 아이들 이불깃을 덮어주며 / 늘 그런 추억으로 마음이 아프고, / 나를 품어주던 그 가슴이 이제는 한 줌 뼛가루로 삭아 / 붉은 흙에 자취없이 뒤섞여 있음을 생각하면 / 옛날처럼 나는 다시 아버지 곁에 눕고 싶습니다. // 그런데 어머님, / 오늘은 영하의 한강교를 지나면서 문득 / 나를 품에 안고 추위를 막아 주던 / 예닐곱 살 적 그 겨울밤의 아버지가 / 이승의 물로 화신해 있음을 보았습니다. / 품 안에 부드럽고 여린 물살은 무사히 흘러 / 바다로 가라고, / 꽝꽝 얼어붙은 잔등으로 혹한을 막으며 / 하얗게 얼음으로 엎드리던 아버지, / 아버지, 아버지...... - 이수익「결빙의 아버지」전문

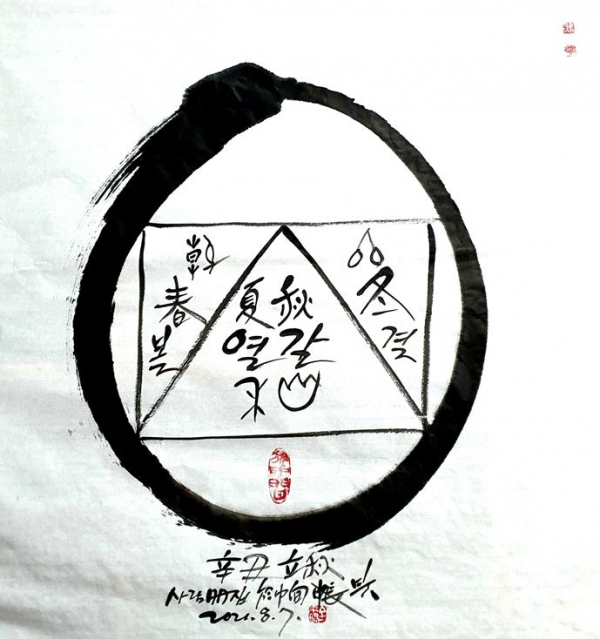

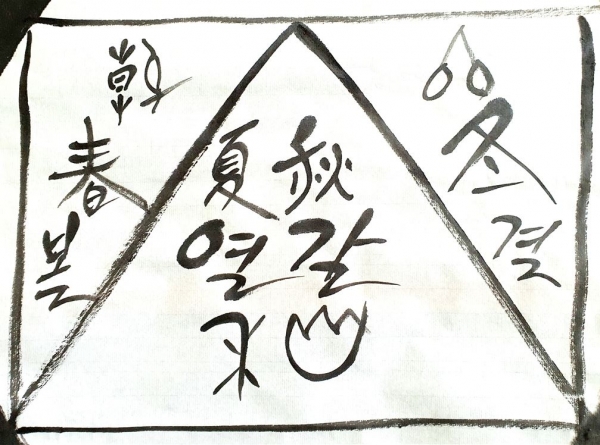

우주의 가장 중요한 요소 세 가지를 삼재三才라고 부릅니다. 글말이 생겨나기 전 고대인들은 입말을 그려서 소통했고, 그런 동굴벽화가 상징성을 갖추기 시작하면서 원방각이 탄생했습니다. 원은 매일 보는 하늘을, 네모는 방정한 땅을, 세모는 두 발 디딘 사람을 각기 표상하는데 여기에는 시간과 공간에 인간을 더한 삼간三間의 시공이 함께 함의되어 있습니다. 저는 오래전부터 ‘춘하추동春夏秋冬’을 ‘볼열갈결’로 새겨왔습니다. 그런데 한자의 원형인 갑골문을 살펴보면 순우리말과 크게 다르지 않음을 알게 됩니다.

春은 초목이 해를 향해 자라는 모습, 夏는 중국 한족의 원류인 화하족華夏族을 지칭하는데 추楸는 고개 숙인 들판의 벼禾와 태양의 불 화火가에 합쳐진 모양, 冬은 두 끈으로 묶은 형상입니다. 논과 밭 그 땅에서 나는 물산이 경제활동의 전부인 고대의 상형문자이니 지극히 마땅한 표기일 것입니다. 그렇다면 우리의 ‘봄, 여름, 가을, 겨울’은 어떠한가요. 이들은 각기 ‘보다, 열다’와, ‘갈무리, 매조지‘ 뜻을 갖는 동사의 명사형입니다. 한 해 사계절의 순환이 배태된 웅숭깊은 낱말이 아닐 수 없습니다.

하루는 작은 일생- 현자 쇼펜하우어(1788-1860)의 이 언표에 기대면 ’1년은 조금 더 큰 일생‘이 되겠죠. 사람의 한평생이 자연의 1년 그 순환이 집적되는 가운데 회두리에 마무리되는 것 아니겠습니까, 물처럼요. 그렇습니다. 고래로 어김없이 봄비가 장맛비로, 다시 이슬과 서리, 종당에 얼음과 눈으로 치환되어 왔습니다. 그 물의 기운 곧 수기水氣의 변화 속에 생주이멸하는 작물들처럼 사람도 소년과 소녀, 청년기, 중장년을 거치며 생로병사하는 것입니다. 그런데 인간은 나이가 성숙함을 보장하지는 않습니다. 여전히 애나 어른도 철을 모르면 ’철부지不知‘ 소리를 듣습니다. 여기에서 ’철‘은 제철, 사철의 그 시기나 시절의 철로 철딱서니를 말하는 것이지요.

이 맑은 가을 햇살 속에서 / 누구도 어쩔 수 없다 / 그냥 나이 먹고 철이 들 수밖에는 // 젊은 날 / 떫고 비리던 내 피도 / 저 붉은 단감으로 익을 수밖에는 – 허영자(1938- )「감」전문

빙탄氷炭이라는 시어를 아시는지요? 한자로 얼음과 숯을 말하는데 서로 대립하는 모순이어서 양립할 수 없는 관계나 상황을 일컫는 용어입니다. 곽상郭象의『장자주莊子註』에 보이는 풀이가 가장 적확한데 “기쁨과 두려움이 가슴 속에서 싸워 굳어져 오장에서 얼음과 숯으로 맺혀진 것”입니다. 철이 들면서, 익는다는 것은 숯과 얼음마저도 서로 껴안는 용서와 화해의 감정일 것입니다. 가을은 그런 소회를 품기에 짜장 적절한 계절이 아닌가 합니다.

내가 신성을 깨닫는 책은 두 권인데 한 권은 성서聖書이고, 다른 하나는 자연책自然冊이다. 성서는 신이 직접 쓴 것이고, 자연책은 신이 시종인 자연을 시켜 세상에 쓴 것이다. 자연책은 보편적이고 대중적인 책으로서 모든 이의 눈에 보인다. 따라서 성서에서 신을 읽지 못한 사람도 자연책에서는 신을 읽을 수 있다. - 토마스 브라운경 수상록『의사의 종교Religio Medici』(1643년) 중

그렇습니다. 사람은 사람과 자연에게서만 배우는 법. 이 둘의 관계는 본문과 주석서로 상보적입니다. 자연과 성서 그 어느 편이 본문이거나 주석이어도 상관없겠지요. 지식과 지혜로 나눌 수 있는 앎이 그렇듯이요. 지식이 높다고 지혜롭게 살아가는 것도 아니니 말입니다. 아무튼 좌우지간 가을은 ’빙탄‘에 빠졌던 자신을 자연을 통해 위무하는 계절이요, 성서 어느 편과 장, 절에 가을이 숨어 있나 펼쳐보는 철입니다. 나아가 살아 움직이는 활자인 사람책들을 자주 만나 묵은 감정을 털어내는 시기이기도 하고요.

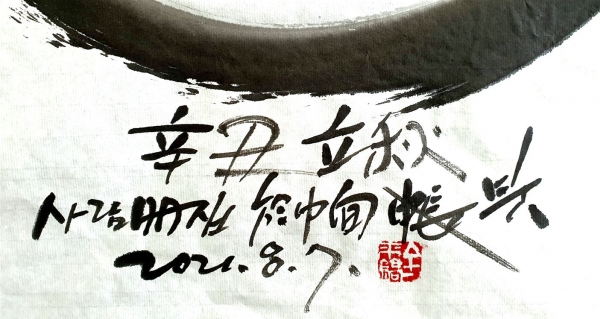

가을 초입의 글자그림 이 시문에 주희朱熹(1130-1200)의「관서유감觀書有感: 책을 보고 느낌이 일어나서 두 수」중 첫 수를 동봉하며 마칠까 합니다. 부디 ’원두활수‘ 그 맑은 물줄기인 책들 많이 읽으시며, 생생 무탈 청안한 가을날들 이어가시길 비손합니다.

네모반듯한 연못에 거울 하나 열렸는데 半畝方塘一鑒開 / 하늘 빛 구름 그림자 함께 떠돌아다니네 天光雲影共俳詼 / 묻노니 어째서 그렇게 맑을 수 있는가 하니 問渠那得淸如許 / 맑은 물 흘러나오는 근원이 있어서라 하네 爲有源頭活水來

’글자그림 이야기‘의 김래호 작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.