”사람들은 특급열차를 집어 타지만 무얼 찾아가는지 모르고 있어. 그래서 초조해 빙글빙글 도는 거야......“(본문 중에서)

24 ✕ 15= 360. 이 셈법의 알짬을 모른다 해도 사는 데 전혀 불편하지 않다. 해 뜨면 집에서 나와 일하고, 달 뜨면 귀가하는 그 일상에 충실하면 그만이다. 하지만 매일 반복되는 삶에서 어떤 미심쩍은 생각이 들 때도 있다. 저 조선의 연암 박지원(1737-1805)이 그런 궁금증에 대해서 쓴 『답창애答蒼厓』중 한 일화를 살펴보자. 창애는 홍경보(1692-1745)의 호로 연암과 깊은 한문적 교류를 나눴던 당대 최고의 문사였다.

천지현황- 서당에서 한 녀석이 『천자문』의 첫 쪽부터 고개를 갸우뚱거렸다. 하늘 천天, 땅 지地, 검을 현玄, 누를 황黃- 학동들 모두 훈장을 따라 읽고, 괴발개발-고양이와 개가 발을 놀리듯 글자를 그리기 바쁜데 그 아이는 창밖의 하늘만 내다보는 것이었다. 상체를 흔들며 붓대를 놀리는 글공부에 홀로 그러니 단박에 표가 나지 않겠는가. “이놈, 이리 나와! 어찌 열중하지 않고 해찰만 하는가?” 쭈뼛거리며 종아리를 걷던 아이의 퉁명스러운 대꾸에 스승의 회초리가 멈칫했다. “땅은 누르스름하게 보이니 황이 맞지요!” “그래서...” “저 하늘은 넓고 푸르기만 한데, 왜 검다고 하는지 도통 모르겠습니다요.”

짜장 그 선생이 어떤 답을 했는지 부연하지 않았지만 연암의 속내는 분명하다. 바로 죽은 지식, 고정된 선입견을 떨쳐버려라! 생취生趣, 생의生意- 펄펄 살아 숨 쉬는 한 줌의 영각靈覺으로 궁리하고, 묻는 정신을 한평생 견지하라는 권면이다. 아이들의 걸음은 느리고 더딘데 보폭이 작아서가 아니다. 스치는 주위의 온갖 사물과 현상에 관심을 두기 때문이다. 어른들의 발길에는 하늘을 이고, 땅을 딛고 살아온 깜냥의 경험 탓에 빠르기만 하다. 스위스의 정신과 의사인 칼 G. 융(1875-1961)의 표현을 빌리면 “의식과 무의식은 망치와 모루인데 그 사이에서 담금질 된 자아‘가 바로 편견과 무관심의 그 갈 길을 재촉하는 것이다.

울고불고, 배꼽 잡고 웃는 그 어느 날이든 시간은 세월은 가고, 또 온다. 새로운 ‘해’ 본다고 해맞이 떠나고, 설레며 1년 알차게 살아내리라 다짐한 게 어제 같은데 불쑥 입하(5월 5일)다. 한 계절에 6개씩, 15일마다 드는 24절기- 이제 입춘부터 곡우 그 봄날이 다 가고, 대서까지의 여름철에 다다른 것이다. 여기에서 명확하게 밝히고 넘어가자. 입춘부터 입동까지 사철의 그 입은 나들목의 입入이 아니라 확고히 선다는 설 립立이다. 태극기의 가운데 문양을 떠올리면 쉽게 이해가 되는데 바로 경계 없는 음과 양- 그 이치다. 난바다의 파도처럼 어디로 들어가고, 나오는 것이 아니라 일어서고, 가라앉고를 반복하는 변화의 상응이다. 『주역』「계사전」의 경구로 정리하자.

해가 가면 달이 오고, 달이 가면 해가 온다. 해와 달이 서로 밀어서 밝음이 생긴다. 추위가 가면 더위가 오고, 더위가 가면 추위가 온다. 추위와 더위가 서로 밀어서 세월이 된다. 가는 것은 굽히는 것이고, 오는 것은 펴는 것이다. 굽히는 것과 펴는 것이 서로 감통하여 이로움이 생긴다. 일음일양지위도一陰一陽地謂道-

『장자』제23 잡편의「경상초」는 사철의 순환을 간명하지만 웅숭깊게 석명했다. ”실제로 있으면서도 어느 곳에 있는지를 모르는 것이 상하 사방의 공간 우宇이며, 한없이 길면서도 처음과 끝이 없는 것이 무궁한 시간 주宙이다. “그런 우주에서 태양은 유일한 발광체 광원이고, 지구는 스스로 돌면서 밤낮을 만들고, 태양을 크게 선회해 1년을 만든다. 지구의 유일한 위성인 달이 대괴를 한 바퀴 돌면 1달이다.

지금까지 밝혀진 천문지식을 요약하면 약 137여 억 년 전의 빅뱅으로 태양계가 생겨났고, 35억 년 전에 생물이 출현했고, 7백만 년 인류가 유인원에서 분류되었고, 5만 년 유사 이래 현생의 숱한 인간들이 생로병사하고 있다. 그런데 조선 태조 4년 1385년에 석조된 국보 제 228호인 「천상열차분야지도天象列次分野之圖」에 따르면 태양계에는 1,467개의 별이 빛나고 있다.

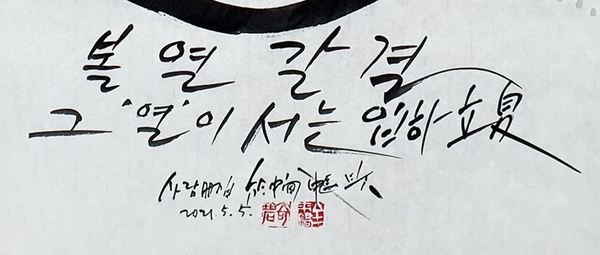

태양계는 태양을 중심으로 수성-> 금성-> 지구-> 목성-> 화성-> 토성-> 천왕성-> 해왕성... 미확인 행성까지 저마다의 크기로 존재한다. 그런데 놀랍게도 인간은 별을 구성하는 무기물질을 그대로 갖고 태어나서, 회두리에 다시 풀어지며 죽는다. 사람이 곧 별이라는 뜻이다. 이쯤이면 처음 제시한 등식 ’24 ✕ 15= 360‘의 뜻을 알아차렸을 성싶다. 24절기만 잘 새겨도 1년 어느 시기에 자신이 반짝이는지 알 수가 있을 터. 오래전부터 나는 춘하추동을 순우리말인 ’볼열갈결‘로 새겨왔다.

봄이 왔으니 새롭게 보고, 여름에는 열매를 맺고, 가을에는 그것 떨구며 갈 차비를 하고, 겨울에는 잘 매조지 해 묶는 것이 사철의 알짬이다. ”하루는 작은 일생“이라는 쇼펜하우어(1788-1860)의 언표가 온당하다면 ”한 해는 조금 더 큰 일생“- 이는 진리다. 덧붙이자면 해는 ’하라‘의 명령형으로 해가 뜨면, 어떤 일이라도 해야만 한다. 또한 달은 ’달다‘인데 그 천체가 뜨면, 낮에 한 일에 대한 잘잘못을 양손저울에 달아보라는 것이다. 이런 글자의 참뜻을 새겨나가 1주, 1달, 1년이 쌓이면 ’생활의 달인‘이 된다. 하면 지구뿐만 아니라 다른 ’태양계‘ 그 어느 별나라에서 다시 태어나더라도 진정 투정 부리지 않을 것이다.

아마도 연암선생이 거론한 그 학동은 어느 행성에서 행복한 나달을 보내리라. 생텍쥐페리의 『어린 왕자』처럼 말이다. 마지막으로 그 왕자의 언술에 귀 기울여 보자. ”사람들은 특급열차를 집어 타지만 무얼 찾아가는지 모르고 있어. 그래서 초조해 빙글빙글 도는 거야......“

* 편집자 주: 이번 주부터 김래호 작가의 ’밑줄 이야기‘가 새롭게 ’글자그림 이야기‘로 격주 연재된다. 김작가는 ”언어는 입말과 글말로 나누어지는데 구분 이전의 ’동심‘을 그리는 어른동화를 써 볼 나이가 되었다.’며, “글자와 그림의 만남은 인간성 회복의 한 길, 장르로 스위스 작가 페터 빅셀의 『책상은 책상이다』에서 많은 영감을 받았다.”고 밝혔다. 김작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예문인화휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.