백견전행황견수白犬前行黃犬隨: 흰둥이 앞서가고 누렁이 따라가는데

야전초제총루루野田草際塚櫐櫐: 들밭의 잡풀 사이사이 무덤들 늘어섰네

노옹제파전간도老翁祭罷田間道: 제사 마친 늙은이는 밭들 새로 난 길에서

일모취귀부아소日暮醉歸扶小兒: 해거름 니취해 손자 부축받으며 돌아오네

– 이달李達(1539-1612)「제총요祭塚謠」전문

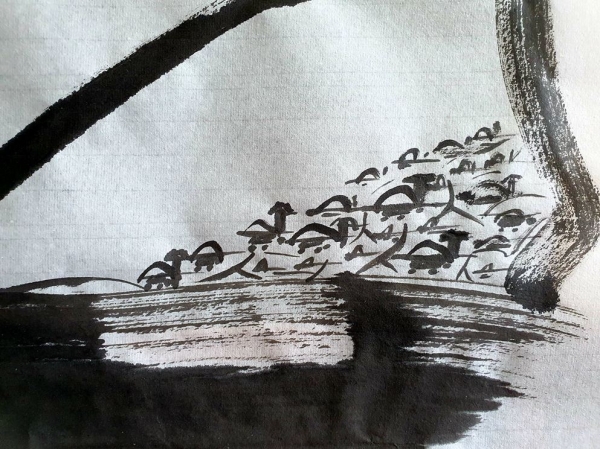

“유성지화有聲之畵: 시는 소리 있는 그림, 무성지시無聲之詩: 그림은 소리 없는 시” 라고 했다.「홍길동전」의 허균(1569-1618)- 그의 스승인 이달의 이 한시에 개칠과 덧칠, 가필이 필요한가? ...... “한식에 죽으나 청명에 죽으나!” 성주괴공成住壞空, 생주이멸生住異滅의 이승에 온 것은 그 무엇이라도 죄다, 모두 회두리에 사라진다. 오기만 하고, 역시 가기만 하면 이승이 아니다. 이승에서 저승으로 가는 지금, 여기에서 저마다의 ‘그승’을 산다. 일가 피붙이들의 웃음꽃 속에 피어나 울음바다로 떠나는 한뉘- 하지만, 그래도 억울한 죽음에는 숱한 곡절이 전해지는 법.

손곡蓀谷은 해질 무렵 저 멀리 푸르스름하고 흐릿한 이내에 덮힌 어느 산자락의 줄무덤에 당도한다. 울멍줄멍 너비나 높이가 다른 봉분들이지만 어찌 그리 꼭 하늘을 닮았는가? 천원天元을 형편에 맞춰 축소한 그것들이 즐비한 북망산천에서 줄초상- 그날의 통곡을 곱씹는다. 먼저 다녀간 이안눌(1571-1637)의 시「사월십오일四月十五日」이 재삼 가슴을 먹먹하게 한다.

“곡할 이가 있다면 덜 슬프지요 / 칼날 아래 온 집안 식구들이 죽어나 / 울어줄 사람 하나 없는 집도 부지기수이지요!” 1592년 4월 15일- 왜군에게 동래성이 함락되던 날 떼죽음을 당한 부산포 백성들의 무덤이다. 시산혈해屍山血海의 전장에서 살아남은 자들이 해마다 그날이면 한자리에 모여들어 아비와 어미, 손자와 손녀 그 살붙이를 찾는다, 목놓아 울부짖으며.

갓끈을 고쳐 맨 이달은 죽은 이들이 일구었을 산밭과 강변의 논을 벗어난다. 장한 저녁노을이 서편 하늘을 물들이고, 새들이 집을 찾느라 분주한 그때. 문득 돌아보니 저 멀리 어른거리는 무리가 보인다. 고개를 빼고 적이 바라보니 사람과 개다. 호위하듯 앞과 뒤에서 백구와 황구가 날뛰는데 한 어린애가 노인을 이끌고 있다. 그 영감의 옷자락은 다 풀어졌고, 맞잡은 손은 늘어질 대로 늘어진 가운데 발걸음을 옮기지 못하고 매양 그 자리를 맴돌 뿐이다. 어떤 노랫가락이 들리는 성싶지만 분명하지 않다. 해거름 석양에 윤슬 진 강물이 그 소리에 맞춰 반짝반짝 춤추는 듯하고...

지난 일요일 7월 11일이 초복이었는데 ‘삼복三伏’이 24절후에 포함된다 여기는 축들이 있다. 한 계절에 6개씩 보름마다 드는 24절기- 초와 중, 말의 그 복은 여름에 10일마다 한 달에 끝나기 때문에 절기가 아니다. 하지만 ‘이름이 있는 마디’ 그 명절名節이다. 얼핏 명일名日하면 천수, 하늘의 수인 홀수가 겹치는 날을 떠올리기 십상이다. 1의 설날, 3의 삼짇날, 5의 단오, 7의 칠석, 9의 중양절 말이다. 한편 달이 차는 보름의 명절로 정월 대보름, 6월의 유두, 7월의 백중, 8월의 한가위가 있다.

여하튼 복날은 24절기에 들지 않는다. 삼복의 한자 ‘伏’은 음양오행陰陽五行에서 양陽 기운이 왕성한 여름철에 음陰 기운이 눌린다는 의미다. 가을철 금金 기운이 땅으로 내려오다 더운 여름 화火 불기운에 바짝 낮추고 있다는 것. 곧 “여름 불기에 가을 쇠기가 세 번 굴복한다.”는 풀이다. 하지만 伏은 글자 그대로 인人과 견犬의 합성어로 “사람 곁에 개가 엎드려 있다” 그 형상이다. 어디 복날 뿐인가? 기실 개는 사람과 가장 오랜 ‘친족’으로 우리네 정서 속에 영원히 살아 있다.

접시 귀에 소기름이나 소뿔등잔에 아즈까리 기름을 켜는 마을에서 / 는 겨울밤 개 짖는 소리가 반가웁다 // 이 무서운 밤을 이래웃방성 마을 돌아다니는 사람은 있어 개는 / 짖는다 // 낮배 어니메 치코에 꿩이라도 걸려서 山너머 국수집에 국수를 / 받으러 가는 사람이 있어도 개는 짖는다 // 김치 가재미선 동치미가 유별히 맛나게 익는 밤 // 아배가 밤참 국수를 받으러 기면 나는 큰마니의 돋보기를 쓰고 앉어 개 짖는 소리를 들은 것이다 - 백석白石(1912-1996) 시「개」(1938년) 전문

그렇다. 지금, 여기의 맛은 생활이고 한때, 거기의 맛은 회억이다. 깊고 깊은 산골 그 평안북도 수원백씨水原 白氏의 정주 백촌定州白村은 우리의 영원한 고향으로 맛과 정서가 살아 숨 쉬는 곳이다. 아즈까리, 아래웃방성, 김치 가재미, 동치미, 큰마니... 세태와 인심, 입맛이 변해서 ‘삼복’이라는 명절이 사라질지도 모른다. 하지만 백석의 시구대로 사람들 곁에 개가 있어, 녀석이 짖는 소리는 늘, 오래 반가울 것이다. 내친김에 ‘개’와 관련해 동주 시인의 작품 한 편을 더 소개하고 싶다.

고향에 돌아온 날 밤에 / 내 백골이 따라와 한방에 누웠다. // 어두운 방은 우주로 통하고 / 하늘에선가 소리처럼 바람이 불어온다. // 어둠 속에서 곱게 풍화작용하는 / 백골을 들여다 보며 / 눈물 짓는 것이 내가 우는 것이냐 / 백골이 우는 것이냐 / 아름다운 혼이 우는 것이냐 // 지조 높은 개는 / 밤을 새워 어둠을 짖는다. // 어둠을 짖는 개는 / 나를 쫓는 것일게다. // 가자 가자 / 쫓기우는 사람처럼 가자 / 백골 몰래 아름다운 또 다른 고향에 가자. - 윤동주(1917-1945) 시「또 다른 고향故鄕」(1941년) 전문

어둠을 쫓는 지조 높은 개- 동주에게 그 소리는 한민족의 울부짖음 자체였다. 가혹한 일제의 강점 그 그늘을 벗어나, 광명과 자유를 찾는 갈망의 외침. 평론가 백철은 신문학사 1941년부터 해방공간까지를 ‘암흑기’로 규정했다가 윤동주를 재평가하면서 그 용어를 철회했다. 일제 말기의 캄캄한 밤하늘에 동주는 ‘별’처럼 빛나는 민족의 등불이었다며... 진정 동주시인이 그토록 가고 싶었던 그 ‘아름다운 또 다른 고향’을 우리는 세우고 있는가? 아무쪼록 아직 두 번의 복날이 남았으니 복달임 꼭 하시면서 여여 생생 무탈한 여름 나시길 비손합니다.

’글자그림 이야기‘의 김래호작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.