7시간 이상 비휘발성 기억·야간 차량 추적 100% 인식 정확도 확인(Advanced Materials 게재)

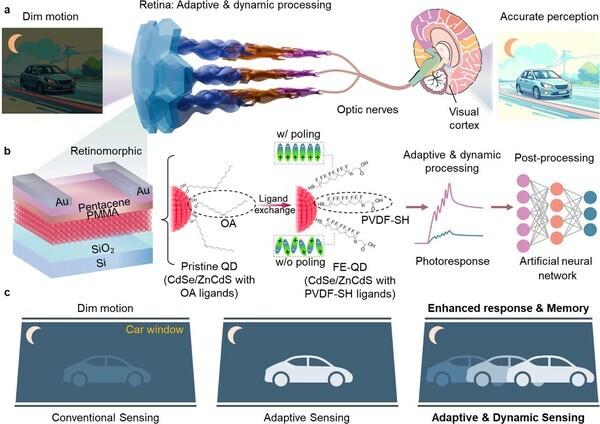

고려대학교 화공생명공학과 방준하 교수 연구팀과 서울대학교 재료공학부 이태우 교수 연구팀이 어두운 환경에서도 스스로 학습하고 물체의 움직임을 따라갈 수 있는 ‘강유전체 양자점(FE‑QDs)’ 기반 인공지능 시냅스 광트랜지스터를 개발했다.

연구 결과는 재료 분야 국제학술지 Advanced Materials에 온라인 게재됐다

양자점은 빛을 흡수·방출하는 미세 반도체 입자로 디스플레이와 센서 분야에서 주목받아 왔지만, 전하가 강하게 묶여 어두운 환경에서 신호 인식이 어려운 한계가 있었다.

연구진은 강유전체 분극을 형성하는 고분자 PVDF‑SH를 도입해 강유전체 양자점(FE‑QDs)을 제작했고, 이를 유기 시냅스 트랜지스터 구조에 적용해 빛이 거의 없는 환경에서도 학습·기억·추적이 가능한 인공지능 시각 소자를 구현했다.

실험에서 해당 소자는 약 25,200초(약 7시간) 이상 기억 상태를 유지하는 비휘발성 장기 저장 성능을 보이며 기존 센서 대비 10배 이상의 긴 메모리 특성을 나타냈다.

가시광선과 자외선 모두에서 안정적 반응을 보였고, 야간 환경에서 차량 이동 경로 추적 테스트에서는 100% 인식 정확도를 달성해 자율주행·야간 감시 적용 가능성을 입증했다. 또 손글씨 숫자 분류(MNIST)에서는 92.2% 이상의 정확도를 기록했다.

방준하 교수는 “강유전성과 양자점을 결합해 어두운 환경에서도 스스로 학습하고 움직임을 추적하는 인공지능 시각 소자를 구현한 것이 핵심적 성과”라며 “자율주행차, 야간 감시, 차세대 스마트 모빌리티 센서 등 다양한 분야에 활용될 수 있다”고 말했다.

본 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 지원으로 수행됐으며, 논문은 곧 인쇄본으로 정식 출판될 예정이다.

강유전체 분극을 가진 양자점을 활용한 이번 소자 개발은 저조도 환경에서의 인지·기억 문제를 해결하며 실환경 적용 가능성을 크게 높였다. 향후 대면적 제조, 내구성 검증, 실제 자율주행 환경 장기 시험 등이 후속 과제로 제시된다.