오는 5월 31일은 대한민국 ‘바다의 날’이다. 제2차 세계대전 이후 공공물로 여겨졌던 해양에 대해 주권을 주장하는 국가들이 늘어나면서 영해와 접속수역, 공해 등 새로운 관할수역 개념이 도출되었다. 이에 UN은 연안국의 주권과 공해의 자유라는 대립적 가치의 조정에 나서 외교 다자회의를 거쳐 1994년 11월 총 17부 320조에 달하는 ‘국제해양법협약’을 발효시켰다.

미국은 그해부터 5월 22일을, 일본은 이듬해 7월 20일을 ‘바다의 날’로 지정하였다. 우리나라는 1996년에야 통일신라 장보고(張保皐: ?~846년)가 청해진을 설치한 역사적 기록에 근거해 5월 31일로 확정했다. 그는 당시 해적 토벌에 나섰고, 서남해역 해상권을 장악하여 당나라와 일본뿐만 아니라 동남아 여러 고대국가와 무역을 벌려 해양국가로서의 위상을 공고히 했다.

한자 ‘바다 해海’는 ‘물 수水’와 ‘매양 매每’ 자가 결합한 모습이다. 每는 비녀로 머리를 단정하게 묶고 있는 어머니 형상인데 고대 모계사회에서는 땅과 바다를 출산의 여성에 비유했다. 그런데 순우리말 ‘바다’의 어원적 의미는 적확하게 논구되지 않았다. 훈민정음 이전 입말의 추정으로 ‘바랄’에서 비롯된 것으로 “물의 넓은 면”이라는 뜻으로 새겨진다. 서정범은『국어어원사전(2001)』에서 “바다는 많은 물이 모인 곳을 말한다. 어원은 물이라고 여겨진다.” 라고 주석하는데 제주말로는 '바당'으로 발음되고 있다.

내가 처음으로 바다를 보았던 순간, 눈길이 하늘처럼 무한히 펼쳐진 수평선을 따라가다가 구름도 사라지고 하늘이 바다로 내려와 앉은 곳에서 측량할 수 없는 높이와 깊이 속에 갈 길을 잃고 말았네. 갑판 위에서 흔들리는 이 유한한 존재인 나의 위와 아래로 물살과 바람이 미지의 심연을 가늠하게 해 주는구나, 이 무슨 엄청난 느낌인가! - J. G. 헤르더.『1769년의 내 여행 일지』제4권

임마누엘 칸트(1724-1804)가 인간의 선험적 시간과 공간을 지각하는 순수이성 자체를 논했다면 요한 고트프리트 헤르더(1744-1803)는 더 나아가 그 언어적 표현 형태와 어휘의 미학을 강조한 최초의 철학자 가운데 하나였다. 특히 그는 긴 여행을 통한 사색과 감흥을 기술하며 바다에 주목했다. 헤르더는 18세기 독일 ‘질풍노도시대’의 대표적 사상가로 모든 예술활동의 ’개체적 역사성‘을 주창해 역사주의 비평의 창시자가 되었다.

나의 고향 영동은 충북의 남부 3군에 속하는 옥천과 보은의 맨 아래쪽이다. 한자 길 영永과 같을 동同은 “오래 똑같다”는 뜻인데 1905년에 개통된 경부철도 441.7km의 한가운데로 그 지명의 유래가 구현된 듯싶다. 아무튼 충청북도는 한국의 8도 중에 유일하게 바다가 없는데 ’산과 하늘, 기차‘만 보고 자라다 중학교 수학여행에서야 처음 대면했다. 경주 토함산에 올라 동해의 ‘불덩이’와 마주한 초가을의 그날이었다.

유한한 존재인 나의 위와 아래로 물살과 바람이 미지의 심연... 돌아보니 바다는 그렇게 중학교 2학년 15살 소년의 가슴에 밀물로 들어찼다. 그러고 어느날부터 나는 사람의 한뉘 그 일생, 평생을 “피붙이들의 웃음 꽃바다에서 태어나 역시 그들의 울음바다로 떠나 회두리에 하늘바다로 떠나는 것‘이라고 규정하게 되었다. 한글 시가의 조종인 고산 윤선도(1587-1671)의 시가 짜장 함축적이다. ”문을 열면 모두를 잃겠네 / 주인은 목탁을 잃고 / 석가모니는 중생을 잃고 / 나는 나를 잃고 / 바다의 품으로 모두 돌아오네“

강들이 흘러 이름과 형태를 버리고 바다에 잠기듯이 그렇게 지혜로운 이는 이름과 형태에서 벗어나 높고도 높은 성스런 인아人我에게로 다가간다. - 인도 고대경전『문다까 우파니샤드』

나는 오늘에야 비로소 알았다. 인생이란 본시 어디에도 의탁할 곳 없이 다만 하늘을 이고 땅을 밟은 채 돌아다니는 존재일 뿐이라는 사실을. 말을 세우고 사방을 돌아보다가 나도 모르게 이렇게 외쳤다. “멋진 울음터로구나. 크게 한번 울어 볼 만하도다!” - 박지원.『열하일기』(1780년 7월 8일 ‘호곡장’)

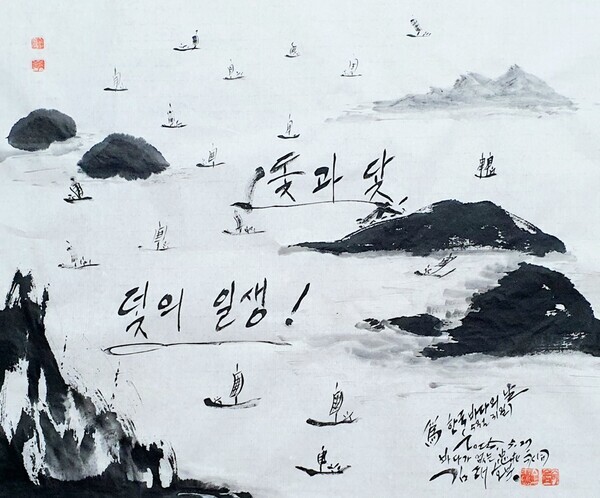

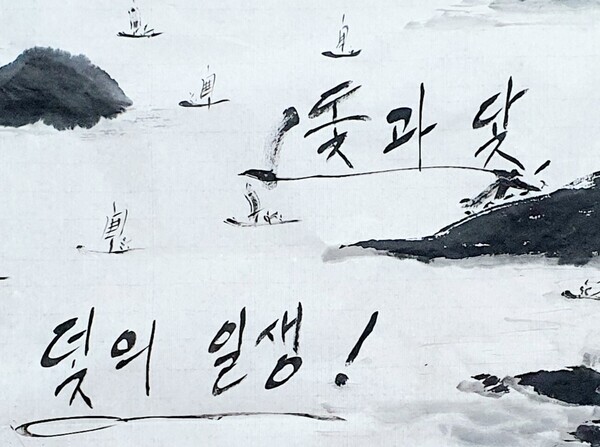

독일의 ‘여행가’ 헤르더에 비견되는 조선의 연암 박지원((1737-1805)은 처음 접하는 요동벌판의 광활함에 압도되어 ‘울음’을 터뜨리고 싶은 심정이었다. 3면이 바다로 둘러싸인 좁은 반도의 현자가 대륙 그 땅의 광막함과 무한성, 원초성을 체현한 바로 그날의 토로였다. 조선과 독일이라는 땅에 붙박았던 닻을 거두고, 여정의 바람에 돛을 올리고, 일상의 덫에서 벗어났던 현인들... 진정한 여행은 낯선 풍경을 보는 것이 아니라 새로운 시각을 얻는 것이라는 아포리즘의 실현이리라.

어린이부터 어버이와 스승, 성년에 부부의 날까지 숨가쁜 5월이 죄다 가고 이제 ‘바다의 날’로 매조지 됩니다. 고해苦海라고 부르는 사람 한 살이- 살천스럽고 던적스럽다 여겨 울고불고 징징거리며 살기보다 때때로 잔잔한 파랑 속의 윤슬 같은 속웃음 지으며 살아낼 일입니다. 부디 돛과 닻, 덫 속에 몸과 맘 청안한 6월 여시길 비손합니다.

1959년 충북 영동 출생/ 서대전고. 충남대 국어국문학과, 고려대 교육대학원 국어교육 전공/ 대전MBC·TJB대전방송·STB상생방송 TV프로듀서(1987-2014)/ 동아일보신춘문예 동화 당선(1980). 제29·30회 대한민국서도대전 캘리그라피부문 특선(2023-2024): 제28회 입선(2022). 제19회 충청서도대전 캘리그라피 부문 입선(2022). 제20회 전국추사서예휘호대회 한문부문 입선(2020)/ 산문집『문화에게 길을 묻다』(2009),『오늘: 내일의 어제 이야기』(2016) 출간/ 현재: 영동축제관광재단 이사. 영동작가회 회원