5월 15일은 ‘스승의 날’입니다. 저는 나이가 들수록 사람의 영원한 스승은 ‘사람과 자연’이라는 생각을 굳히게 됩니다. 인간은 분명 사람과 자연에게서만 배우는 법이기 때문입니다. 가족들의 웃음꽃 그 밭에서 첫울음 터뜨린 날부터 역시 그 피붙이들의 울음바다로 떠나는 순간까지의 일생- 사람은 사람들과 부대끼면서 살아내는 동안 때때로 하늘과 땅이 빚은 자연을 찾아 나서면서 한평생을 마치게 됩니다.

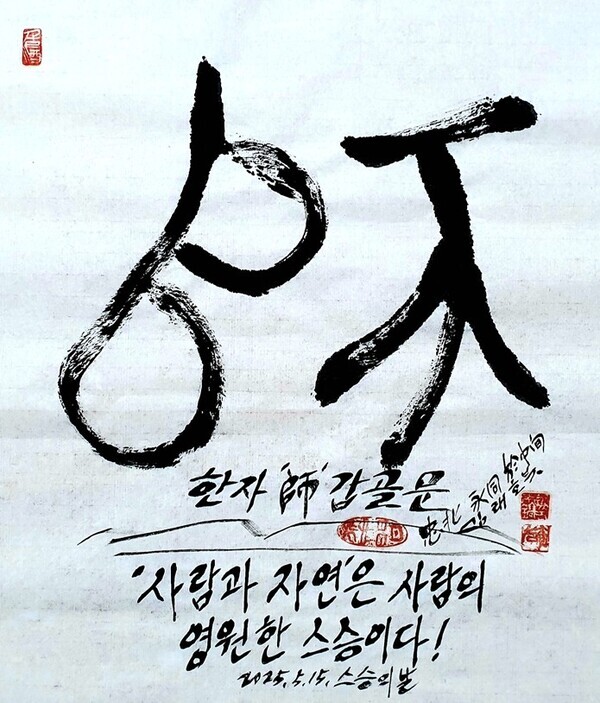

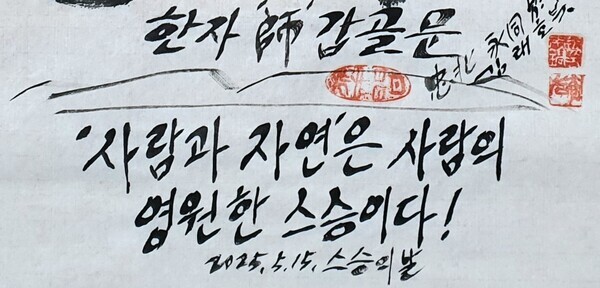

한자 ‘스승 사師’의 갑골문은 ‘언덕 부阜’와 ‘두를 잡帀’이 결합한 모습입니다. 이는 “사람들이 언덕을 빙 둘러싼 광경”인데 고대에는 약 2,500명의 군인을 뜻했습니다. 이런 유래로 지금도 군대에서 사단師團으로 표기하고 있습니다. 훗날 한 스승을 따르는 무리가 그런 군사들과 비슷해 같은 의미로 전용된 것입니다. 기원전 7세기부터 시작된 중국 춘추전국시대 백가쟁명百家爭鳴의 ‘전황’이 생생한 단어가 아닐 수 없습니다.

고대 서양에서도 비슷한 형국이었는데 바로 학파가 그것입니다. 인류가 신화적 미토스mythos에서 이성적 로고스logos의 세계로 변화하면서 탄생한 철학- 소피스트들 이래 소크라테스처럼 유력한 스승을 위시한 학문적 파벌 곧 스토아, 에피쿠르스, 회의학파 등속이 등장한 것입니다. 독일의 철학자 칼 야스퍼스는 기원전 5세기를 전후한 동서양 사상사를 ‘축의 시대Axial Age’라고 규정하고 ‘인간과 자연’을 정신적 발전의 중심으로 삼기 시작했다고 언표했습니다.

‘스승’은 순우리말입니다. 한자가 전래되면서 공문서에 ‘사師’로 기록되지만 한반도 고대국가의 백성들은 여전히 스승으로 발음했을 것입니다. 지금도 선생과 강사, 사부 등의 한자와 함께 쓰이는데 그만큼 유구한 역사의 토박이말입니다. 그런데『삼국유사』에 등장하는 ‘왕사王師, 국사’가 당대의 고승, 큰스님을 지칭하고 있습니다. 그런 의미에서 스님과 스승의 ‘스’가 동일한 뜻으로 파악되는데 언어학 차원에서 논구할 가치가 높은 낱말임이 분명합니다.

편과 판, 그리고 평- 저는 일찍이 사람 한 살이, 일생이 토착어 세 글자에 담겼다고 평석했습니다. 우선 부모와 형제자매, 친척은 확실한 내 ‘편’인데 그 울타리에서 양육을 받으며 점차 지연과 학연을 맺게 됩니다. 그 후 사회라는 ‘판’으로 진출해 다른 ‘편’의 사람들과 경쟁하는 생업 활동을 통해 ‘평’을 얻거나 잃는 것이지요. 이런 마당에서 말 없는 스승인 자연은 실의와 불행으로 뼈 아픈 사람들을 위무하며 다시 일어설 용기와 희망을 북돋아 줍니다.

이제 나는 말을 하지 않으련다... 공자의 단언에 한 제자가 놀라 즉문한다. 진정 그리하시면 저희는 어찌 배울 수 있겠습니까? 하늘이 언제 말을 하더냐. 일절 말 한마디 없어도 사철이 돌아가고 만물은 자라지. 하늘이 말을 언제 해서 그리 되는 것이냐! -『논어』제19 양화

사제지간의 인연은 공자의 72현, 예수의 12제자를 필두로 숱하게 회자되는 진정 아름답고 숭고한 인륜의 큰 일입니다. 조선에서는 정약용(1762-1836)과 황상(1788-1870)이 대표적인데 강진의 유배시절 다산은 이름 없는 시골 아전의 아들 더벅머리 소년을 제자로 거두고 가르쳐 문사의 길로 이끌었습니다.

현대 프랑스의 장 그르니에는 알제리의 고교 철학교사로 부임해 알베르 카뮈를 대문호로 키웠지요. 그는 31살에 노벨문학상을 받고 자신보다 먼저 46살에 절명한 제자를 그리며 7년 뒤에야 유명한 산문집을 통해 실토합니다. 가르치고 배우는 일을 교학상장敎學相長이라 부르듯 서로 인간적인 관계를 드러낸 명문입니다.

부끄러움은 생각의 부화와 깊은 관계를 맺고 있다. 이 관계는 겉보기에는 깨지기 쉽지만, 생각건대 결코 끊어지지는 않을 것이다. 그러나 스쳐 지나가듯 이루어진 대면을 개괄적으로나마 그려내지 않고, 다른 이의 이름과 그의 이름을 뒤섞지 않고, 뻔뻔하게도 이 부끄러움 자체를 떨쳐버리지 않고, 어떻게 카뮈의 몇 가지 면모에 대해 말할 수 있겠는가? -『카뮈를 추억하며』(1968) 서문 마지막 문단

아르헨티나의 국립도서관장이자 세계적인 소설가인 보르헤스는 말년에 점차 눈이 멀어졌습니다. 그는 오랜 단골 서점에서 알베르트 망구엘을 만나 구술을 통해 집필을 이어나가며 알바생을 작가, 번역가, 장서가로 ‘책의 수호자’로 불리도록 성장시킵니다. 훗날 망구엘이 스승의 직책을 물려받는 극적인 상황도 벌어집니다. 한편 공자가 그렇듯 자연을 위대한 스승으로 모시는 경우도 허다한데 미국 헨리 데이비드 소로의 자연주의가 웅변적입니다.

사제동행을 미술과 음악 등 예술 전반으로 확대하면 감동적인 일화가 차고 넘칩니다. 아무튼 이번 글자그림 이야기에서는 도가道家의 조종으로『도덕경』을 남긴 노자老子와 그의 스승 상용商容의 대화를 소개하며 줄이겠습니다.

스승이시여 제자에게 남기실 가르침이 없으신지요? 병석의 스승이 일어나 바투 마주 앉으며 답한다. 고향을 지나거든 수레에서 내리거라... 고향을 잊지 말라는 말씀이시군요! 높은 나무 아래를 지나거든 종종걸음으로 가거라... 노인을 공경하라는 뜻이시지요. 내 혀가 있느냐? 입을 벌리며 하문하자 있습니다. 이는? 없습니다... 알겠느냐? 강한 것은 없어지고 약한 것은 남는다는 진리이시군요. 천하의 가르침을 다 일러주었노라! 이 말을 마치고 노스승님은 도로 누으셨다.

유생어무 복귀기근- 무에서 와 살다가 다시 온 그곳 근원으로 돌아가는 이원적 존재인 사람의 일생! 자연과 사람에게 배우며 서로 어울려 살아가는 이법을 저 2천 7백여 년 전의 현자가 그렇게 일러주신 것입니다. 신록이 더욱 짙어지는 초여름- 그 자연과 하나 되어 눈길로 답청踏靑하시면서 밝고, 맑고, 높은 하늘의 5월 나시길 비손합니다.

1959년 충북 영동 출생/ 서대전고. 충남대 국어국문학과, 고려대 교육대학원 국어교육 전공/ 대전MBC·TJB대전방송·STB상생방송 TV프로듀서(1987-2014)/ 동아일보신춘문예 동화 당선(1980). 제29·30회 대한민국서도대전 캘리그라피부문 특선(2023-2024): 제28회 입선(2022). 제19회 충청서도대전 캘리그라피 부문 입선(2022). 제20회 전국추사서예휘호대회 한문부문 입선(2020)/ 산문집『문화에게 길을 묻다』(2009),『오늘: 내일의 어제 이야기』(2016) 출간/ 현재: 영동축제관광재단 이사. 영동작가회 회원