연말, 연종, 궁랍窮臘, 납월臘月, 세歲말, 세모... 세밑. 해마다 12월 이맘때면 세월과 시간, 나이 같은 낱말을 자주 떠올리게 된다. 조선의 한 문인은 “무엇이 사람을 늙게 재촉하는가 / 닭 울음과 말발굽 소리라네!” 라고 탄식했다. 이를 현대적으로 키치하면 “핸드폰 알람에 깨고 / 액정 불빛 사라지면서 자노라!”가 될 성싶다. 아무튼 가면 오고, 오면 가는 그런 나달이 쌓여 문득 1년의 끝자락, 회두리에 당도했다.

뚜렷한 성과나 업적을 이루었거나 아니면 깊은 절망과 울분의 기억뿐이라 해도 일말의 아쉬움이 남는 시기- 하여 송년, 망년이라는 등불 아래 모여 한해를 갈무리한다. 하늘과 땅, 사람을 삼재三才, 시간과 공간, 인간을 삼간이라 부른다. 그 존재의 근터리인 시공에서 시간에게 좀 더 중요한 의미를 부여한 앙리 베르그송(1859-1941)의 정언이 새삼스럽다.

무엇인가 살아가고 있는 곳에서는 언제나 어디엔가로 열려 있는 시간이 기록되는 장부가 있다. -『창조적 진화』(1907)

해 세歲- 이 한자는 ‘도끼 월戉’과 ‘걸음 보步’가 결합한 모습이다. 갑골문 월은 긴 도끼를 형상화했는데 그 무기를 들고, 걷는 사람의 모습이 바로 1년의 ‘세’ 자다. 끊이지 않는 전쟁에 내몰린 인간들이 창을 들고 싸우면서 보내는 세월- 일찍이 나는 순우리말 ‘해’를 ‘하다’의 명령형으로 새겼다. 내가 빛을 밝히며 떴으니 너희들은 낮이면 어떤 일이라도 해야 한다는 그것이다.

기실 ‘전쟁과 질병, 빈곤’은 인간이 짊어진 세 가지 원죄라는 언술이 있다. 이들은 종종 겹쳐서 한꺼번에 닥쳐 사람들을 더 큰 고난에 빠뜨리기도 한다. 고대 중국의 춘추전국시대가 바로 그런 나날이었다. 맹자는 “연목구어: 나무에 올라가 물고기를 구하는 것은 결국 얻지 못하지만 재앙이 일어나지 않는다. 하지만 백성들의 마음과 힘을 합친 전쟁이라 하더라도 반드시 훗날 큰 재앙이 뒤따른다!”고 간언했다.(『맹자』제1편 양해왕장구)

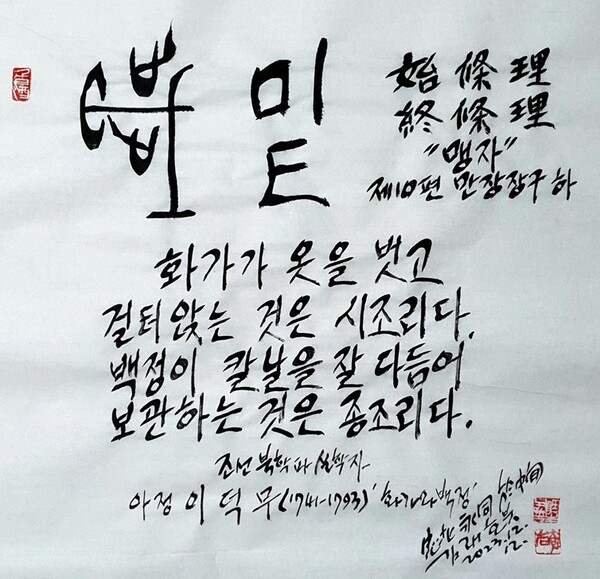

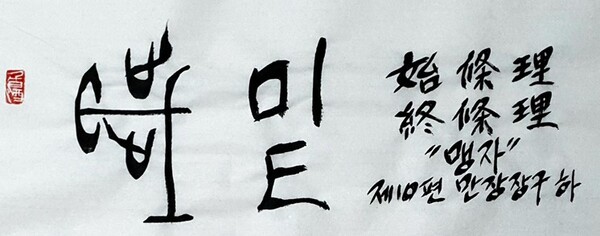

맹가孟軻는 그런 시대에 공자가 바로 바람직한 인간상과 사회와 국가의 제도를 제시한 현자로 성인의 훌륭함을 집대성했다고 흠모했다. 시조리와 종조리- 한 곡의 연주가 금의 소리로 시작해, 옥의 소리로 마치는데 그 사이의 음들이 조화를 이루는 이상적 사회를 정리, 완성했다는 뜻이다.

‘조리條理’의 사전적 풀이는 “말이나 글, 일이나 행동에서 앞뒤가 들어맞고 체계가 서는 갈피”다. 반대말은 ‘부조리不條理’인데 알베르 카뮈(1913-1960)의 바로 그 유명한 문학과 철학의 명제다. 『시지프 신화』, 『이방인』, 『패스트』... 그는 많은 소설과 에세이에서 인간의 ‘삶과 죽음’ 같은 역설을 풀어냈다. 사람은 누구나 자신의 존재가 좀 더 가치 있고 위대해지길 희망한다. 하지만 때때로 울고불고 절망에 빠져 허우적거리는 실존적 그 삶 말이다.

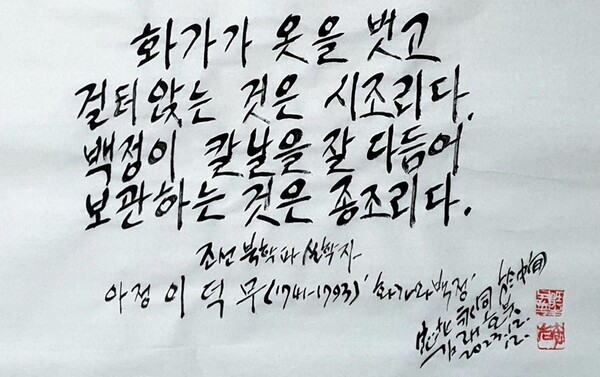

조선의 북학파 실학자 이덕무(1741-1793)는 서얼 출신으로 정규교육을 거의 받지 못했다. 하지만 스스로 학문을 갈고닦아 당대 최고의 지성인 박지원, 홍대용, 박제가, 유득공 등과 교류하면서 18세기 조선의 문예부흥을 주도했다. 아정의 글쓰기는 일상의 예리한 관찰을 평이한 문체로 풀어내기였다. 이는 중국의 문명비평가 임어당(1895-1976)의 『생활의 발견』그 조선판이라면 매우 적절할 터.

‘화가와 백정’- 이 글은 동방일사 이덕무가 젊은 시절에 쓴 짧은 산문 모음집인 『선귤당농소蟬橘堂濃笑』에 보이는데 웅숭깊다. “화가가 옷을 벗고 걸터앉는 것은 시조리다. 백정이 칼날을 잘 다듬어 보관하는 것은 종조리다.” 여기에 어떤 부기를 해도 뱀의 다리, 토끼의 뿔일 뿐이다.

아무리 마음 먹고 품어도 제 뜻대로 안 되는 것이 한뉘 그 사람 한 살이 인생, 평생, 일생이다. 실상이 그렇다 하더라도 깜냥 ‘시와 종’을 살피면서 살아내야만 한다. 아직 더 큰 마침인 종 곧 죽음이 아닌 살아생전이기 때문이다. 이제 미구에 제야의 종소리가 울려퍼질 것이다. 그 시각은 단절과 구획일지 모르지만 소리는 임의로 새긴 허공의 눈금을 넘나든다. 저 아르헨티나의 세계적 대문호 호르헤 루이스 보르헤스(1899-1986)의 정언이 또 무릎을 치게 한다.

시간은 너를 휩쓸고 가는 강물이지만 네가 강물이다. 시간은 너를 찢어발기는 호랑이지만 네가 호랑이다. 시간은 너를 삼키는 불꽃이지만 네가 불꽃이다.

연종지절- 불은 고요히 타오를 때 가장 뜨겁고, 잔물결 하나 없는 강이 깊게 흐르는 법. 모쪼록 차분한 반성과 회한의 시간을 통해 1년의 시작과 마침 잘 건사하시고, 내년 2024년 갑진년- 60간지의 41번째 ‘푸른 용의 해’ 마중하시길 비손합니다.

김래호 작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서(1987-2014)를 역임했다. 1980년 동아일보신춘문예 동화 당선, 제20회 전국추사서예휘호대회 한문부문 입선(2020) / 제19.20회 충청서도대전 캘리그라피 부문 입선(2022.2023) / 제29회 대한민국서도대전 캘리그라피 부문 특선(2023): 제28회 같은 대전 캘리그라피 부문 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』(2009), 『오늘: 내일의 어제 이야기』(2016)를 펴냈고, 현재 충북 영동축제관광재단 이사를 맡고 있다.