당신은 전쟁에 관심이 없을 수도 있지만, 전쟁은 당신에게 관심이 많다. - 러시아 혁명가 레프 트로츠키(1879-1940)

이 정언이 참이라면 전쟁을 ‘종교’로 치환해도 지극히 온당하다. 바로 종교와 전쟁은 인간이 ‘죽음’과 직면하는 게슈탈트Gestalt 바로 그 장場, 마당이기 때문이다. 이를 극명하게 풀어낸 작가가 1957년 노벨문학상을 수상한 프랑스의 알베르 카뮈(1913-1960)이다. “제국과 교회는 죽음의 태양 밑에서 태어난다!”

그렇다. 제국Empire은 '한 민족이 다른 민족을 통치하는 정치체계‘를 말하는데 인류사적 모든 국가의 ’왕‘은 다른 영토의 민족을 지배하려는 확장을 꿈꿨다. 종교 역시 십자군 전쟁이 증명하듯 무력과 때로는 ’소리 없는 총성‘을 울리며 세상 끝까지 신앙을 전파하려는 속성을 지녔다. 때문에 전쟁과 종교의 살신적 ’죽음‘은 정파나 교리를 떠나 태양처럼 영원히 빛나는 그 ’무훈‘을 기리는 것이다.

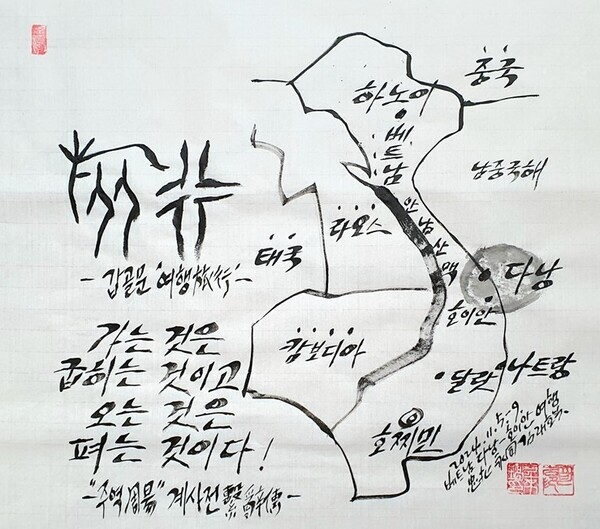

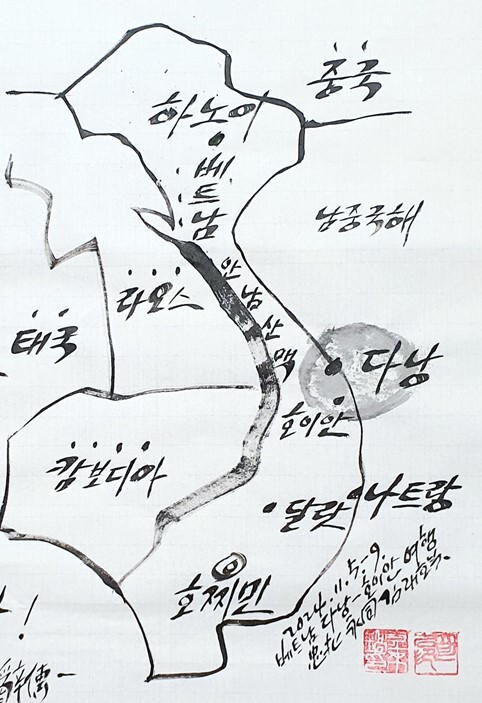

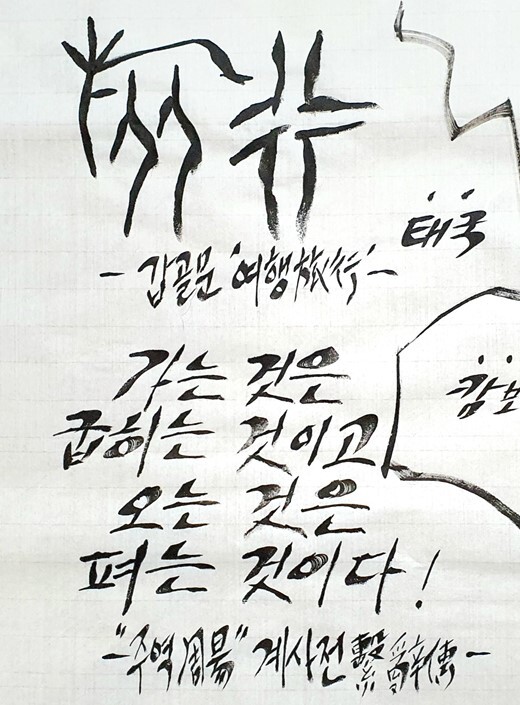

2024년 11월 5일부터 9일까지 베트남의 다낭과 호이안 여행 그 2일차의 ’오행산과 무역항 호이안‘- 동양적 음양오행陰陽五行은 우주운행의 질서인 일음일양지위도一陰一陽之謂道의 그 ’하나, 一‘와 분화로서 다섯 요소인 ’나무木, 불火, 흙土, 쇠金, 물水‘을 말한다. 이는 불교의 사대四大와 서양 고대 그리스의 4원소설과 비슷한 개념이다.

사람은 사람과 자연에게서만 배우는 법. 수천 년 누적된 인간의 예지는 자연- 그 천문을 면밀하게 관찰해 인문을 밝혀왔고 마침내 카렌 암스토롱(1944- )이 명명한『축의 시대』를 열었던 것이다. 카를 야스퍼스(1883-1969)는 ’축의 시대‘를 ”인류의 정신적 발전에서 중심 축을 이루는 시기“라고 정의했는데 중국의 유교와 도교, 인도의 힌두교와 불교, 이스라엘의 유일신교, 그리스 철학의 자연철학과 합리주의를 창시한 현자들의 출현과 활약의 시대였다.

해변도시 다낭의 다섯 개 봉우리 그 오행산 중에서 ’수산水山: 물의 산‘만 개방했는데 천연 대리석 암반을 파내고 많은 불상을 양각했다. 한국의 경주 석굴암이 작거나 크게 이 미로처럼 연결돼 있다고 보면 이해하기 쉬운데 동양 한자문화권의 베트남은 종교적 ’불상‘이 일상적 공간에도 무수히 자리하고 있었다. 투어버스 운전석은 물론 음식점과 숙박업소 한 켠에 모셔진 것이다. 일본이 ’신사神社‘의 나라라면 베트남은 가히 ’불상‘의 나라였다. 중국을 비롯한 서구 열강 그 제국의 침략을 당할 때마다 민중은 부처님을 경배하며 전란을 이겨냈으리라. 그런데 사회주의 국가여서 그런듯 불교을 신앙으로 갖는 국민은 6%도 안된다는 통계인데 성당의 천주교 역시 비슷한 분포다.

물의 도시 에스메랄다에서는 그물 같은 운하의 거리들이 서로 중첩되고 교차됩니다. 한곳에서 다른 곳으로 가려면 폐하께서는 항상 육로와 수로를 선택해야 합니다... 주민들은 매일 같은 길을 지나는 권태로움에서 해방되어 있습니다. 길들의 그물망은 단 한 층으로 되어 있는 것이 아니라 오르막 내리막의 작은 계단들, 낭하, 낙타 등 모양의 다리, 공중에 걸린 거리들로 이어집니다. 모든 주민들은 이런 다양한 길을 조합해 매일 새로운 길을 오가는 기쁨을 누릴 수 있습니다. - 이탈로 칼비노 장편소설 『보이지 않는 도시들』제6부 도시의 교환 5 부분

다낭의 남쪽 호이안은 안남산맥에서 발원한 투본강과 남지나해의 바닷물이 교차하는 지역으로 17세기 이전부터 무역항으로 번성한 도시다. 이탈리아의 수상도시 베네치아와 흡사한 모습인데 인위적으로 조성하기보다 삼각주 강변을 따라 번성한 ’물의 나라‘다. 이곳에 중국과 일본 거리를 중심으로 포르투갈과 프랑스 등 서구양식의 건물이 곳곳에 건립된 현대적 용어로 융복합적 도시였다.

1999년 유네스코 세계문화유산으로 지정된 호이안은 ’등불‘이 밤을 밝히는 불의 도시이기도 했다. 땅과 바다의 물산이 경제의 전부였을 때 물물교환의 물가에서 저마다 떠나온 곳의 풍속을 말하며 뱃길의 고단함을 달래며 밤을 지샜으리라. 때문에 호이안 사람들은 일상적 삶 그 장사라는 ’권태‘을 잊고, 강과 바다 저편의 ’다양한 길‘ 찾기에 분주했을 터. 밤하늘의 별들이 물결은 물론 고풍스런 고옥들의 지붕에도 쏟아져 내리며 ”부디 잘 살아내라!“ 위무해주었으리라, 무한히.

이제 거미집 같은 도시 옥타비가 어떻게 생겼는지 말씀드리겠습니다. 깎아지른 듯 가파른 두 산 사이에 낭떠러지가 있습니다. 도시는 허공에 매달려 있습니다. 밧줄들과 쇠사슬과 좁은 구름다리들로 도시는 양쪽 산꼭대기에 묶여 있습니다. 사람들은 나무로 이어 만든 다리 위로 걸어다니는데 나무 사이로 발이 빠지지 않게 주의해야 합니다. 혹은 삼으로 만든 밧줄을 꽉 잡아야 합니다. 가끔 구름들만 떠다닐 뿐인데 그 아래 쪽으로 골짜기의 밑바닥이 얼핏 보이기도 합니다. - 이탈리 칼비노 장편소설『보이지 않는 도시들』제5부 섬세한 도시들 5 부분

2024년 11월 5일부터 9일까지 베트남의 다낭과 호이안 여행 그 3일차의 바나힐 테마파크- 세계에서 6번째로 긴 5,042km의 케이블카를 타고 오른 해발 1,478km의 산정도시.『보이지 않는 도시들』이 1964년에 발표되었는데 당시 베트남은 프랑스 식민지를 벗어났지만 1960년부터 미국과 ’통일전쟁‘을 치르고 있었다. 6.25 한국전쟁이 세계적 냉전체제의 산물이듯 베트남의 공산화를 막는 민주주의 수호신을 자처한 미국이 개입한 것이다.

여하튼 훗날 칼비노의 장편소설을 본떠 조성한 듯한 바나힐 테마파크는 허공의 도시였다. 프랑스 식민지 시절 침략자들의 휴양지에 보란 듯이 ’사찰과 성당‘을 중심으로 맥주를 마시는 대형 주점과 놀이시설을 꾸며 놓았다. 한국의 한라산이 1,950m인 점을 감안해 그 백록담에 들어선 공원도시라고 상정하면 변화무쌍한 날씨는 당연했다. 글쎄 베트남전에 군대를 보낸 한국과 미국, 그리고 프랑스 국민들이 얼마간의 미안함이 가셔지면 분명 여행객이 줄어들텐데 ’인민‘들이 그 인파를 메꿀 수 있을까 궁금했다.

그 허공 도시를 내려와 향한 필수코스 다낭 시내의 스톤 맛사지- 체구가 작고 앳된 베트남 여자의 2시간 남짓한 맛사지가 초교 2학년 우리 손자의 손길처럼 느껴졌다면 무례한 것일까? 옆자리에 나란히 누운 한국 ’중늙은이‘는 내내 코를 골았다.

경계는 벽이 아니라 문턱이다. 세계의 모든 문화권에서 교차로와 분계선이 열성적인 의례 행위의 초점이 되어왔다는 것은 나름대로 충분한 이유가 있다. 도처에서 사람들이 죽음은 경계- 즉 한쪽에서 다른 쪽으로 소통의 약속을 유지하면서 어느 방향으로든 넘을 수 있는 경계- 라는 생각에 복잡한 상징적 표현을 부여해왔다는 것은 그럴 만한 이유가 있는 것이다. 그러므로 우리의 이상은 경계 없는 세계여서는 안 되며, 모든 경계가 인정되고 존중되며 침투 가능한 세계여야 한다. 실제로 모든 개인의 각종 차이에 대한 존중이 그들 출신이나 젠더와 무관하게 평등과 더불어 출발하는 세계 말이다. - 마르크 오제『비장소 –초근대성의 인류학 입문』 영역본 제2판 서문 경계 부분

2024년 11월 5일부터 9일까지 베트남의 다낭과 호이안 여행 3일차 마지막 날의 손짜해변 해수관음상과 재래시장 그리고 핑크성당- 자유여신상이 미국 뉴욕시를, 에펠탑이 프랑스 파리를, 거대 예수상이 브라질 리우데자네이로를 각각 상징하듯 다낭 손짜해변의 ’해수관음상‘은 베트남의 상징물이다. 높이가 67m로 국가 최대 높이인데 사찰명이 영응사靈應寺이다. 한자 뜻을 풀어보면 영은 ’영혼, 혼령‘이고 응은 ’응하다, 화답하다‘는 뜻이다. 여기에서 갑골문 응應은 ’매 응鷹‘과 마음 심心’이 결합한 모습으로 매가 사냥을 끝내면 잡은 짐승을 갖고 주인에게 돌아오듯 응한다는 뜻이다. 그러니까 ‘영응사’는 지상을 떠난 혼을 영접하고 상면하는 절집이다.

베트남은 남과 북의 한 민족이 뭉쳐 제국의 식민지를 벗어나고, 외세와의 통일전쟁 끝에 단일 국가가 된 나라다. 독일은 전쟁 없이 동과 서독이 평화통일 되었는데 한국은 하나의 민족이 이념적 분단으로 남은 세계사적 국가이다. 이들 3국은 모두 ‘전쟁’을 치르면서 숱한 군인과 민간인의 희생을 낳았고 후손들은 그 영령을 추모할 의무를 지고 있다.

미군과 한국군 전투부대가 주둔한 베트남 중부의 다낭 그 해변에 세워진 해수관음보살상- 인간의 구제와 왕생을 보살피는 관음보살을 세운 까닭은 묻지 않아도 자명할 터. 경기도 ‘다낭시’로 불릴 정도로 많은 한국인 여행객들 중 유독 합장이 긴 노인을 볼 수 있었다. 거대한 보살상의 겉면 대리석처럼 머리가 하얗게 쇤 어른- 20대 청년시절 참전한 월남전에서 살아남은 자의 참회일런지 고개 숙이고 두 손 모은 자세가 길고 길었다. 60여 년 전이나 남중국해의 그 바람은 다를 바 없겠지만 마음에 품은 바람은 다를 것이다.

다낭 중심지의 ‘핑크성당’- 1923년 프랑스 식민지 시절 세워진 대성당 그 첨탑 꼭대기의 ‘수탉’도 바닷바람을 맞고 있었다. 미국의 독수리, 영국의 사자가 국가를 표상하듯 프랑스의 수탉은 평범한 민중의 용기와 강인함을 상징한다. 그런 평화와 안녕이 베트남인들에게도 전해졌을 터. 이제 그들은 전쟁 중에도 열었을 전통시장 ‘한시장’을 현대화해 여행객들을 맞고 있었다.

3박 5일의 베트남 여행을 끝내고 귀국하는 한밤중의 비행기- 나는 참을 수 없는 존재의 ‘무거움’을 떨치기 위해 밀란 쿤데라의 소설 첫 쪽을 펼쳤다. 자장가처럼 들리는 비행기 엔진소리에 졸음에 겨워 끄덕거리며 읽은 몇 줄은 이러했다...

영원한 회귀라는 니체 사상은, 세상사를 우리가 아는 그대로 보지 않게 해 주는 시점을 일컫는 것이라고 해두자. 다시 말해 세상사는, 세상사가 덧없는 것이라는 정상참작을 배제한 상태에서 우리에게 나타난다. 사실 이 정상참작 때문에 우리는 어떤 심판도 내릴 수 없다. 곧 사라지고 말 덧없는 것을 비난할 수 있을까? 석양으로 오렌지 빛을 띤 구름은 모든 것을 향수의 매력으로 빛나게 한다. 단두대조차도. - 밀란 쿤데라 『장편소설 참을 수 없는 존재의 가벼움』제1부 1 부분

1959년 충북 영동 출생/ 서대전고. 충남대 국어국문학과, 고려대 교육대학원 국어교육 전공/ 대전MBC·TJB대전방송·STB상생방송 TV프로듀서(1987-2014)/ 동아일보신춘문예 동화 당선(1980). 제29·30회 대한민국서도대전 캘리그라피부문 특선(2023-2024): 제28회 입선(2022). 제19회 충청서도대전 캘리그라피 부문 입선(2022). 제20회 전국추사서예휘호대회 한문부문 입선(2020)/ 산문집『문화에게 길을 묻다』(2009),『오늘: 내일의 어제 이야기』(2016) 출간/ 현재: 영동축제관광재단 이사. 영동작가회 회원