우리나라의 언문諺文 글자는 세종 28년 병인년에 처음 지었는데, 온갖 소리를 글자로 나타내지 못할 것이 없었다. 사람들은 이를 “창힐蒼頡과 태사太史 주籒 이후로 처음 있는 일”이라고 하였다. - 조선 실학자 이익(1681-1763)『성호사설』「언문」편

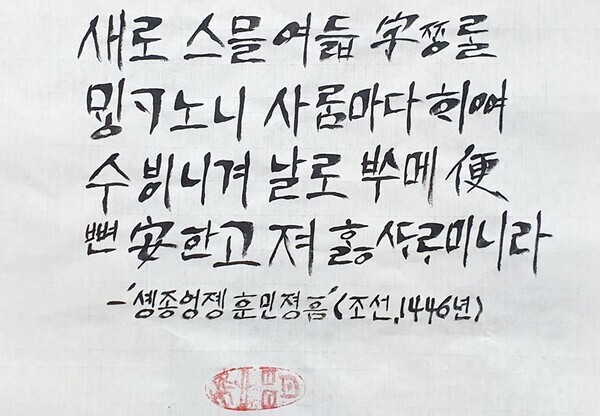

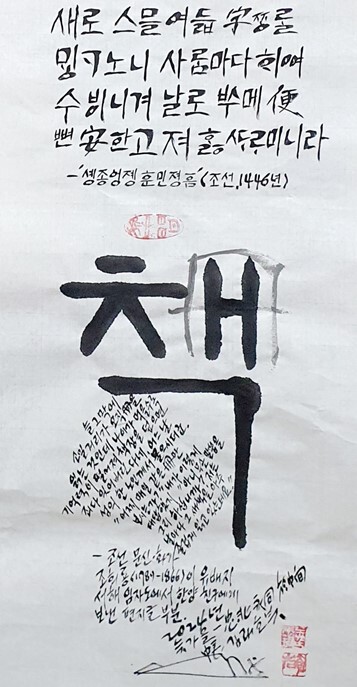

10월 9일- 내일은 제578돌 한글날이다. 한민족의 언어활동은 입말과 글말의 조화 속에 변천해 왔다. 세종대왕(1397-1450) 28년 1446년에 반포된 ‘훈민정음’은 당시 ‘어린 백성’들이 쓰던 ‘말’을 가장 쉽고, 정확하게 ‘글’로 표기할 수 있는 조선만의 문자 체계를 만든 것이다. 이전에는 언중의 ‘글말, 문자’가 없어 한자로 기록한 탓에 소통이 사뭇 막혀 있었다.

이익의 인용문에서 ‘창힐’은 한자를 처음 만들었다는 인물이고, ‘주‘는 주나라 선왕 때 한자체 대전大篆을 만든 태사를 지칭한다. 그러니까 둘 다 기원전 중국의 신화나 전설에 등장하는 이름이지만 훈민정음은 그 글자를 만든 인물이 분명한 유사 이래 없던 놀라운 사건이었다. 당시 집현전 대제학 정인지(1396-1478)는 제자 이유를 단정적으로 밝히고 있다. 다소 길다 싶지만 톺아 새길 내용이다.

우리나라는 예악, 문장 등 문물제도가 중국에 견줄 만하나 다만 나라말은 중국과 같지 않다. 그래서 글 배우는 이는 뜻을 깨치기 어려워 힘들고 법을 다스리는 이는 그 곡절을 알기 어려워 힘들어한다. 옛날 신라의 설총이 처음으로 이두를 만들었는데, 관청과 민가에서는 지금도 그것을 쓰고 있다. 그러나 한자를 빌려서 사용하므로, 어떤 것은 어색하고 어떤 것은 우리말에 들어맞지 않는다. 그래서 속되고 이치에 맞지 않을 뿐만 아니라 우리말을 적는다고 해도 그 만분의 일도 통하지 못하는 것이다. -「훈민정음해례본」정인지 서

우리 한글의 낱말은 순우리말과 한자, 영어 등 외래어로 구분되는데 그 문해력이 갈수록 떨어진다는 보고가 이어진다. 이를테면 ‘우천시 공고’가 비가 올 경우에는 (다시) 알린다! 뜻인데 “우천시가 어디에 있고, 공업계 고등학교가 있느냐?”고 반문한다는 것. 우스갯소리 같지만 ‘결혼식 축사’를 “혼례를 소의 우리에서 하느냐?”, ‘심심한 사과’를 ‘심심해서 하는 사과도 있느냐?’로 이해하는 설문조사도 보인다. 이는 핸드폰 액정과 컴퓨터 모니터를 통한 영상의 글자를 보기만 하고, 읽어내질 않기 때문에 빚어지는 결과다.

반면에 어른들은 중등학교를 비롯한 MZ 세대의 ‘입말’을 잘 해석하지 못한다고 한다. 특히 줄임말이 심한데 ‘주담보’ 같은 신조어는 물론 ‘꼬꼬무’는 튀김 닭의 새로운 상표인지 갸우뚱하는 실정이다. 신문의 지면과 방송의 화면은 이런 언어현상을 여과 없이 남발해 혼란을 가중시키고 있다. 하지만 ‘중꺾마’는 국어사전에도 나오지 않는 단어지만 이제 누구나 “중요한 것은 꺾이지 않는 마음‘이라고 받아들이게도 되었다. 언어활동이 역사와 사회 그 시대적 변화에 민감하기 때문이다.

해, 달, 별, 비, 눈, 구름, 윤슬, 오늘, 무지개, 살붙이, 진달래, 시나브로, 어영부영, 톺아보다, 살천스럽다, 뻘그죽죽하다 ...... 순우리 ’말‘을 그대로 적은 ’글‘들이다. 그러니까 한자나 영어 등 다른 언어활동에서는 듣거나 볼 수 없는 ’문자‘인데 이런 단어의 한국어 ’문학작품‘을 번역하기가 마뜩잖다. 이렇듯 한국어는 언어적 음운과 의미, 문법이 다단계적 융복합을 허용하는 특질 덕에 지구상 가장 역동적인 이고 우수한 메타언어라는 평가를 받고 있다.

글은 말을 극진히 하지 못하고, 말은 뜻을 극진히 하지 못한다, 하지만 성인은 상象을 세움으로써 뜻을 극진히 하고, 괘를 베풂으로써 정위情爲를 다 극진히 하고 말을 여기에 붙임으로써 그 말을 극진히 다하고 변화하여 이것을 통달함으로써 이익을 극진히 다하고 이것을 고무함으로써 신비로움을 다 극진히 한다. -『주역』「계사전」상

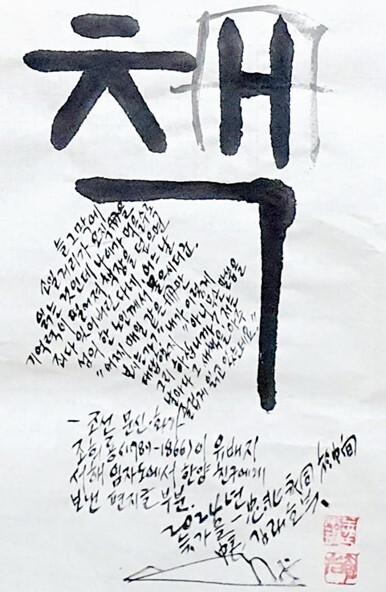

격주 화요일에 연재하는 이 ’글자그림 이야기‘는 우리의 ’말과 글‘을 좀 더 적극적으로 해석 그 웅숭깊은 뜻을 밝혀왔다. 예를 들어 한자 ’춘하추동‘을 토착어 ’볼열갈결‘로 표기해 읽고 풀어내는 식이다. 여하튼 한글의 ’입말과 글말‘이 예전에도 그랬듯이 늘 유동적으로 꿈틀거리는 생물이어서 ’책‘의 중요성은 골백번 강조해도 지나치지 않다. 책의 활자는 읽는 독자를 통해 생생하게 되살아나는 법이기 때문이다.

조희룡(趙熙龍: 1789-1866)은 고서화와 골동품에 조예가 깊었고 중국과 조선의 회화사에도 정통해 많은 평론을 썼다. 특히 중인층 인물열전인『호산외사壺山外史』를 남겼는데 여기에 수록된 7명의 화가(김홍도·최북·임희지 등)들에 대한 인물 묘사와 교류 관계의 기록은 조선 후기 회화사 연구에 가치가 높다.

우봉은 추사 김정희(1786-1856) 문하의 제자로 시서화詩書畵의 혁명적 장을 열었다. 채색한 붉은 매화 그림은 흰꽃의 매화를 전통적인 ‘사군자’ 대상이 아니라 심미적, 시각적 조형성에 충실해 관념성을 벗어났다. 그는 "매화를 그릴 때 얽힌 가지, 오밀조밀한 줄기에 만 개의 꽃잎을 피게 할 곳에 이르면 용의 움직임을 떠올리며 크고 기이하게 굽이치는 변화를 준다!"며 이런 매화를 '용매龍梅'라고 불렀다.

시와 글, 그림이 하나라는 문예관을 내세운 조희룡- 그는 여항閭巷 문예부흥의 선구자로 사대부와 중인층 문인·화가들과 폭넓게 교유했는데 스승 추사의 실각에 조아심복爪牙心腹으로 몰려 서해 임자도로 귀양(1851-1853)을 떠나야 했다. 그 기간에 우울한 심정을 그림 그리기에 전적으로 기대었다. 조희룡은 자신의 그림이 기존의 화론에서 말하는 화법畵法이 아닌 전서와 예서의 서법書法으로 이루어진 것이라 밝혔다. 추사체가 단순히 서체가 아닌 회화기법으로 확산된 초월적 사고가 아닐수 없다.

호산은 추사의 그늘에 가려져 과소평가 받지만 시대를 앞서간 진정한 ‘예술인’의 전범으로 꼽혀진다. 이런 활동의 근터리에는 애서가와 장서가로 방대한 독서를 통한 법고창신의 정신을 견지했기 때문이다. 그는 그림은 물론 시문도 ‘유희정신’에서 만들어져야 한다는 지론을 폈다. 그런 기조에서 쓴 많은 편지글은 짧지만 훈훈한 인간미와 자연과 예술에 대한 통찰이 담겨 있어 조선 예술인들의 시대적 고민을 엿볼 수 있다.

독서란 매우 복잡한 과제로, 수많은 뇌 영역을 호출한다. 그러나 독서는 언어와 다르다. 즉 언어는 인간의 뇌에 기본적으로 장착되어 있지만 독서는 그렇지 않다. 왜냐하면 독서는 인간이 진화를 통해 획득하는 기술이 아니기 때문이다. 사람들은 독서와 관련하여 제각기 독특한 신경경로를 형성하며 개인의 독서행위는 기억과 경험만이 아니라 감각양식과도 독특하게 결합한다. - 미국 신경과 전문의 올리버 섹스(1933-2015) 산문집『모든 것은 그 자리에』제3장 삶은 계속된다 부분

노인은 총기와 정력이 딸려 고서를 많이 기억할 수 없으므로 선별해서 외워도 해될 것이 없다. ...... 노인은 글을 읽고 암송하다가 날이 저물어 정신이 피곤해지면 바로 촛불을 켜지 말고 조용히 누워 수습함으로써 정기가 안으로 온전히 쌓이게 한다. 그러면 병을 물리칠 수 있고, 외운 글도 오래 남는다. - 조선 홍길주『사부송유四部誦惟』

수불석권手不釋卷- 나이가 들수록 기억력이 떨어져 죄다 잊어버리지만 “매일 같은 책을 즐겁게 읽는다!”며 손에서 책을 놓지 않았던 조희룡. 그런 초지일관의 태도에서 자신만의 개성적인 글과 그림이 당대 최고의 반열에 올랐고, 후대를 일깨워 새로운 예술혼을 불태우게 자극하고 있다.

분명히 우리의 입말과 글말인 ‘한글’은 말하기와 읽기, 쓰기가 어려운 ‘문자’임에 틀림없다. 그러나 그 총화, 집적물인 책을 통해 좀 더 정치하게 활용성을 찾고, 일상 언어 활동에 적용할 수 있다. “언어는 존재의 집”이라는 언명이 참이라면 “존재는 언어의 집”도 온당하고 그 중심은 ‘책’이다. 책을 통해 한글 존재의 우수성 그 알짬을 살뜰하게 살필 수 있을 터. 한국어는 세세손손, 자손만대 한민족의 존재 그 말과 글의 전부이고 우리는 책을 통해 그 실체를 확인할 수 있는 것이다.

독만권서讀萬卷書행만리로行萬里路 - 중국 명대 문인.화가.서예가 동기창(1555-1636)『화안畵眼』제1 화가육법 부분

그렇다! 사람은 사람과 자연에게서만 배우고 익히는 법! “사람이 지은 만 권의 책을 읽고, 말 없는 자연 그 만 리의 길을 걷는다!” 제578돌 한글날을 맞아서 다시 한번 우리 입말과 글말이 새겨진 책을 들고, 국토 전역을 여행하고 싶은 생각이 용솟음친다. 여태, 아직 살아생전이므로 말이다.

1959년 충북 영동 출생/ 서대전고. 충남대 국어국문학과, 고려대 교육대학원 국어교육 전공/ 대전MBC·TJB대전방송·STB상생방송 TV프로듀서(1987-2014)/ 동아일보신춘문예 동화 당선(1980). 제29·30회 대한민국서도대전 캘리그라피부문 특선(2023-2024): 제28회 입선(2022). 제19회 충청서도대전 캘리그라피 부문 입선(2022). 제20회 전국추사서예휘호대회 한문부문 입선(2020)/ 산문집『문화에게 길을 묻다』(2009),『오늘: 내일의 어제 이야기』(2016) 출간/ 현재: 영동축제관광재단 이사. 영동작가회 회원