9월 7일- 오늘은 24절기의 15번째 백로白露다. 한자로 ‘흰 이슬’의 날인데 이제 날씨가 차가워져 물기운들이 응결되는 절기라는 뜻이다. 수승화강水昇火降- 그렇다. 우주의 풀무질 순환 좇아 내려오는 태양의 불기운이 약해지니 나뭇잎이나 풀섶에 방울방울 맺히게 된다. 하지만 해가 뜨면 잠시 반짝거리다 한순간에 증발해버리고 만다. 사람 한평생을 곧잘 그런 초로草露에 비유하는데 순우리말 ‘윤슬’과 잘 어울린다. 사전적 정의는 “햇빛이나 달빛에 비치어 반짝이는 잔물결”이다. 그 누구의 인생이든 분명 그렇게 아름다운 날들이 있었을 것이다. 오래된 미래- 죽음이라는 그 언저리에 다다르는 날 회억하면 말이다.

지상의 모든 공간, 온 세계는 해와 달로 빛을 삼고, 별자리로 위치를 정하며, 사계절로 한 해를 삼고, 태세太歲로 때를 바로잡는다. 신령이 낳은 바 모든 사물은 저마다 모습을 달리하여 어떤 것은 요절하기도 하고, 어떤 것은 오래 살기도 하는데 오직 성인聖人만이 이 원리에 통달할 수 있다. - 중국 고대 신화.지리서『산해경山海經』「해경」제 6 해외남경海外南經 1

중국 최고의 역사가 사마천이 “감히 거론할 수 없다!” 실토한 기이하고 황당한 내용의 『산해경』- 작자는 물론 저술연대가 B.C. 12세기 서주西周부터 A.D. 4세기 위진魏晉 시대까지 거론되는 이 ‘책’은 현존하는 18권에 본문만 30,825 자에 이르는 방대한 분량이다. 먼저 「산경」은 중국과 주변 지역을 447 개소로 나누어 기술했고, 「해경」은 바다 건너 이국異國의 풍속과 사물, 영웅들의 행적, 신들의 계보, 괴물 등 매우 다채로운 내용이다.

이런 고대서가 ‘산해경학’으로 발전하고, 시공을 넘어 독자들이 찾는 이유는 인간적인 숙명 곧 ‘성聖과 속俗’ 그 현실을 이해하는 한편 벗어나려는 갈망을 충족시키는 ‘여행서’이기 때문이다. 인면효, 주별어, 마복, 삼족구... 시호산. 고등산, 향화산... 여자국, 효양국, 질민국... “조선朝鮮이 열양의 동쪽에 있는데, 바다의 북쪽, 산의 남쪽이다. 열양은 연燕에 속한다.”(「해경」12 해내북경 24) 우리 역사가 신채호(1880-1936)와 정인보(1893-1950)는 이를 근거로 ‘열수’는 지금의 요녕성에 위치한 ‘난하’라고 주장하면서 일제강점기의 식민사관에 맞서기도 했다.

이처럼 『산해경』은 인문학적으로 논란이 많은 서책이지만 천문학만큼은 그 적확성을 인정받고, 일부는 근현대 서구의 과학으로 입증되었다. 아마도 이 책이 사라지지 않는 한 동진東晉 곽박郭璞(276-324)이 주석에서 전제한 언표가 지극히 온당하다. “변화의 모든 양상을 한 가지 형상으로 합쳐본다면 세상의 이른바 이상하다는 것도 그것을 이상하다고 단언할 수 없고, 세상의 이른바 이상하지 않는다는 것도 그것을 이상하지 않다고 단언할 수 없다. 왜냐하면 사람이나 사물은 그 자체가 이상한 것이 아니고 나의 생각을 거쳐서야 이상해지는 것이기에 이상함은 나에게 있는 것이지 사물이 이상한 것은 아니기 때문이다.”

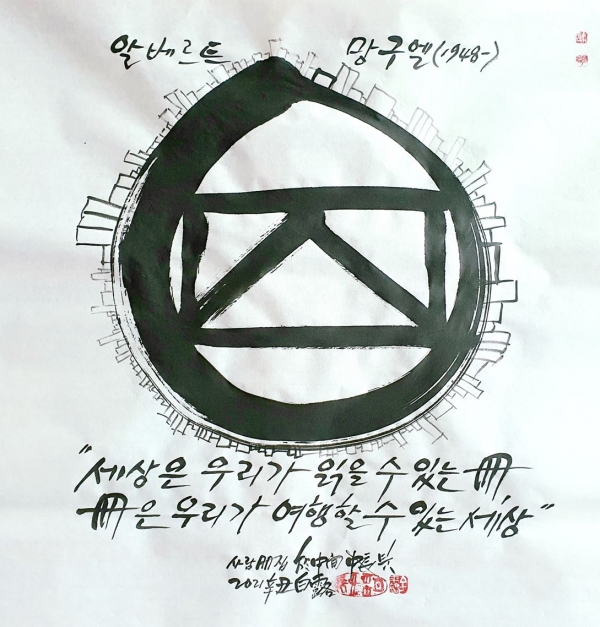

원방각圓方角- 동서양을 막론하고 입말이 글말보다 앞선다. 문자를 미처 만들지 못했던 고대인들은 구어를 그려서 소통했다. 석기와 청동기, 철기시대를 거치면서 ‘그림’은 글자로 발전했고, 여기에 수數가 더해진다. 이런 가운데 우주의 근원적인 요소인 삼재三才- 하늘과 땅, 사람을 그린 것이 바로 원방각인데 크게 다르지 않다. 눈만 뜨면 보는 하늘은 둥글고圓, 땅은 네모方나고, 사람은 그 사이에 각角지게 서 있는 모습인 것이다.

이 삼재에 삼간三間을 더해야 진정한 세상, 우주가 완성될 터. 사람은 인간人間이니 그 간인데 시간과 공간을 어떻게 형상화할 것인가? 지금, 여기의 소여- 짜장 만물을 존재하게 하는 그 시공時空을 그려낼 수가 있겠는가? 이 지난한 문제를 훗날 『주역周易』은 이렇게 정리한다. “무평불피無平不陂 무왕불복無往不復: 평탄한 것으로 기울어지지 않은 것이 없고, 가는 것으로 돌아오지 않는 것이 없다”(「지천태地天泰卦」구삼九三) 이렇게 본다면 무한히 연결되고, 순환되는 원방각은 이미 고대인들의 시간과 공간에 대한 관점을 반영하고 있는 것이다. 그 합리성은 지금도 여전히 유효하다.

내가 신성을 깨닫는 책은 두 권인데, 한 권은 성서이고 다른 하나는 자연책이다. 성서는 신이 종이에 직접 쓴 것이고, 자연책은 신이 시종인 자연을 시켜 세상에 쓴 것이다. 자연책은 보편적이고 대중적인 책으로서, 모든 이의 눈에 보인다. 따라서 성서에서 신을 읽지 못한 사람도 자연책에서는 신을 읽을 수 있다. - 코마스 브라운경(1643)『의사의 종교Religio Medici』

『성경』은 유사 이래 가장 오랜 베스트, 스테디셀러인데 천문과 지리는 물론 인문학적으로 관점이 분명한 ‘책’이다. 바로 창조주 하나님의 ‘말씀’ 그대로 세상이 수립된 과정을 밝히는 동시에 그 삼라만상을 온전히 지속하기 위한 ‘지침서’ 역할을 하기 때문이다. 그 숱한 직유와 비유, 은유 속에 계명과 계시는 살아 있으며, 그것을 깨닫기 위한 노력은 인류가 존재하는 한 유지될 것이다. 신앙과 신학은 다른 법. 하나님을 믿지 않더라도 과연 우리가 사는 세상, 이 우주가 어떻게 생겨난 것인가? 그 「창세기」정도는 꼭 읽고, 나아가 필사 정도는 해보야만 한다. 부처님의 나라 불국, 불토에서 말하는 삼재나 삼간 역시 마찬가지다. 신학이 깊어질수록 신앙은 돈독해지고, 삶의 의미가 충실해진다. 지그문트 프로이트(1856-1839)가 확언했다.

인간은 삶의 의미와 가치를 의심하는 순간 병들게 된다.

그런데 「창세기」 11장 1절에서 9절까지 기술된 ‘바벨탑’은 언어학적으로 그 공시성과 통시성이 시사하는 바가 실로 중차대하다. 묶어보면 ‘대홍수를 겪은 후손들의 구음과 언어가 하나였고, 동방의 시날평원에 이르러 성과 대를 쌓아 그 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 이름을 날리고, 열국으로 흩어지는 것을 막자!“는 인간적 모의였다. 이를 보신 여호와께서는 ’인생‘들이 서로 알아듣지 못하게 언어를 혼잡混雜하게 만드셨고, 종당에 여러 나라로 흩어지게 하셨다. 그로부터 ’종이에 쓴 성서‘와 ’자연에 아로새긴 자연책‘이 분리되었으며, 후손들은 그 이중적 저술울 공히 읽으며 순례하도록 규정지워졌다는 것이다.

’세상 = 책‘이라는 메타포는 ’우리 주변의 공간은 의미를 갖고 있으며, 모든 풍경은 스토리를 말해 준다‘는 인상을 적절히 확인시켜 주며, 독서행위에 ’낱말 자체는 물론 세상까지도 해석한다‘는 의미를 덧붙여 준다. 세상과 텍스트, 여행과 독서는 공통점이 많은 이미지여서 서로 쉽게 연상된다. 여행과 독서는 시간적으로 전개되며, 세상과 텍스트는 모두 공간을 차지한다. ’인생 = 여행‘이라는 비유도 오래된 메타포 중 하나다. 독서란 책을 여행하는 것이나 마찬가지이므로 독서·인생·여행이라는 트리오는 ’인생 = 여행‘이라는 메타포를 통해 연결되어 있는 것이다. 그러므로 독서·인생·여행은 서로에게서 의미를 차용하는 동시에 상대방의 의미를 풍부하게 해 준다. - 알베르토 망구엘(2017)『은유가 된 독자: 여행자, 은둔자, 책벌레』제1부 여행자로서의 독서

’책의 수호자‘, ’우리 시대의 몽테뉴‘, ’도서관의 돈 후안‘ 등으로 불리는 세계 최고의 독서가이자 소장가인 알베르토 망구엘- 1948년 아르헨티나에서 출생한 그는 외교관인 아버지를 따라 이스라엘에서 어린 시절을 보냈고, 귀국 후 고교시절 서점 ’피그말리온‘에서 일하다가 운명적으로 국립도서관장이던 보르헤스(1899-1986)를 만나게 된다. 당시 호르헤 루이스 보르헤스는 단편소설집 『픽션들』(1944)과 『알렙』(1949)으로 세계적인 명성을 획득한 아르헨티나의 국보급 작가였는데 시력을 잃어가던 때였다. 망구엘은 그에게 1964년부터 4년간 책을 읽어주면서 문학적 영향을 받았고, 평생 추종자로 훗날 관장직을 물려받기도 했다.

보르헤스와 망구엘- 짜장 이 스승과 제자는 ’책과 세상‘에 대해서 어떤 생각을 품고 있는지 여간 궁금한 게 아니다. 망구엘은 자신이 도서관을 방황하는 꿈을 자주 꾼다면서, 진정 찾아내고 싶은 책은 세상을 잘 요약해주는 단 한 권의 책이라고 말한다. 아마도 그 한 권을 찾지 못해서 그토록 많은 책들을 찾아 읽고 순례했는지도 모른다. 그런 측면에서 보르헤스의 단편소설 「바벨의 도서관」이 일말의 단초를 제공하고 있다. 편언절옥- 세상 모든 지식과 진실이 들어찼다고 여기는 그 도서관이지만 정작 실제 개인이 간절히 원하는 단 한 권의 책은 그곳에 없다.

아마 나이와 두려움이 나의 판단력을 흐리게 하는지는 모르지만 인류 – 유일한 종족 – 는 소멸해 가고 있는 것 같은 생각이 든다. 그러나 ’도서관’은 영원히 지속되리라. 불을 밝히고, 고독하고, 무한하고, 부동적이고, 고귀한 책들로 무장하고, 쓸모없거나 부식하지 않고, 비밀스런 모습으로 말이다. 만약 어떤 영원한 순례자가 어느 방향에서 시작했건 간에 도서관을 가로질렀다고 하자. 몇 세기 후에 그는 똑같은 무질서(이 무질서도 반복되면 질서가 되리라, 신적인 질서) 속에서 똑같은 책들이 반복되고 있음을 확인하게 되리라. 나는 고독 속에서 이 아름다운 기다림으로 가슴이 설레고 있다. - 보르헤스(1941) 단편소설 「바벨의 도서관」

이 세상에 존재하는 많은 책들을 읽어내고, ‘바벨탑’ 그 높이로 쌓았다 여겨지는 보르헤스- 그는 이렇게 토로했다. ”나는 언제나 천국이 어떤 종류의 도서관일 거라고 상상해왔다.“ 그렇다. 지금, 여기의 지상에서 그 천국에 다다르는 방법은 단 한 가지다. 자기기만이라도 얼마간 ‘천국’이라고 여겨질 정도의 ‘작은 도서관’을 저마다의 거처에 마련하는 것이다. 수시로 세상이라는 책을 읽으며 순례를 떠나는 삶- 그런 나날을 통해서 훗날 말할 수 있으리라. 진정 아름다운 설렘으로 가득찬 인생이었다고....

’글자그림 이야기‘의 김래호 작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.