프레임frame이란 우리가 세상을 바라보는 방식을 형성하는 정신적 구조물이다. 프레임은 우리가 추구하는 목적과 우리가 짜는 계획, 우리가 행동하는 방식, 우리가 행동한 결과의 좋고 나쁨을 결정한다. 정치에서 프레임은 사회정책과 그 정책을 실행하기 위해 만드는 제도를 형성한다. 프레임을 바꾸는 것은 이 모든 것을 바꾸는 일이다. 그러므로 프레임을 재구성하는 것은 곧 사회변화를 의미한다. - 인지언어학의 창시자 조지 레이코프(1941- ). 『코끼리는 생각하지 마』 서론 프레임을 재구성하는 것이 사회변화다.

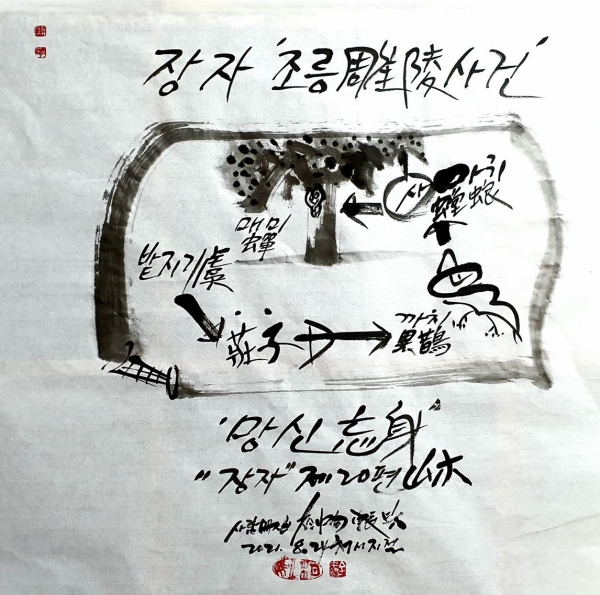

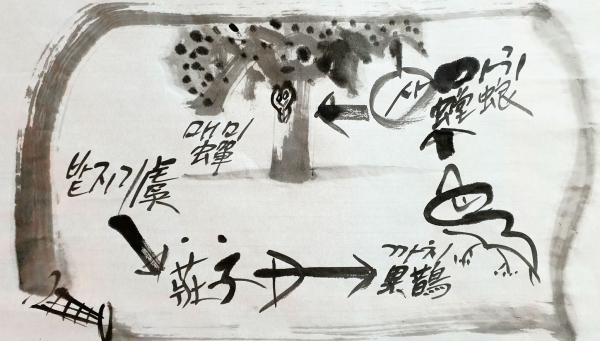

입추가 지나고, 처서도 어제(23일)이니 이제 절기상으로는 가을입니다. 하지만 “처서 밑에는 까마귀 대가리가 벗어진다!”는 말처럼 한낮에는 더위가 투정을 부리기도 합니다. 코로나 19의 장기화로 사네 못 사네 해도 계절의 순환은 어김이 없는 법. 곧 이슬과 서리의 계절 가을이 깊어질 것입니다. 2천 5백여 년 전의 이즈음- 천하의 장자가 조릉이라는 밤나무농장의 울타리를 거닐며 막판 더위를 식혔던 모양입니다. 그런데 말입니다... 남쪽에서 이상한 까치 한 마리가 날아왔습니다. 날개가 일곱 자, 눈의 직경이 한 자나 되어 보이는 듣보잡 새였습니다. 한 자가 30cm 남짓이니 크기가 짐작되실 겁니다.

그 이작은 장자의 이마를 할퀴듯 지나가 밤나무 아래에서 날개를 접었습니다. 개무시당한 장주는 곧바로 활을 뽑아 들고 까치를 겨누었습니다. 궁사들처럼 한순간 숨을 멈추었는데 그때 매미 울음소리가 장하게 들렸습니다. 추선秋蟬- 매미는 널리 알려졌듯이 그 일생이 참 기구한 운명의 곤충이죠. 7년이 넘는 시간을 기다려 정작 매미로 사는 기간이 길어야 20일 정도라니 측은한 마음이 가는 것이죠. 아무튼 제 몸이 부서져라 울어 제치는 소리에 정신이 팔렸는데 언뜻 나뭇잎 사이로 ‘도끼’가 보이는 것입니다. 활을 거두고 자세히 살펴보니 당랑거사였습니다. 당랑거철螳螂拒轍- 두 발로 수레를 세우려 했던 그 유명한 족속 말입니다. 바로 당랑박선螳螂搏蟬, 당랑규선螳螂窺蟬의 그 상황이 벌어진 것입니다. 위험에 처한 자신을 깨닫지 못한 채 다른 먹잇감을 찾는 사마귀-

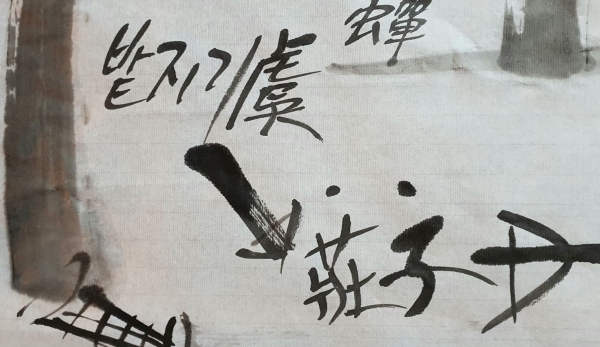

이쯤이면 「장자의 조릉 사건」이 어느 정도 파악이 되셨을 터- 장주는 이상한 까치를, 그 이작은 사마귀를, 그 당랑은 매미를 각기 잡아먹고 말겠다 깜냥껏 노리고 있었던 것이죠. 이 물고 물리는 기막힌 상황을 목격하게 된 장자는 크게 깨치게 됩니다. “모든 사물이란 서로 해를 끼치고, 그로부터 이로움과 해로움을 불러들이는구나!” 도가의 조종 노자의 적장자를 자부하던 신념을 잊어버리고 고작 미물인 까치와 대결하고자 했던 자괴감에 빠졌는데... ‘사건’의 알짬은 이어지는 반전입니다. 도망치듯 농장을 벗어나는 장자를 향해 우虞라는 농장지기가 “저 밤 도둑놈 잡아라!” 외치며 쫓아오는 것이었습니다.

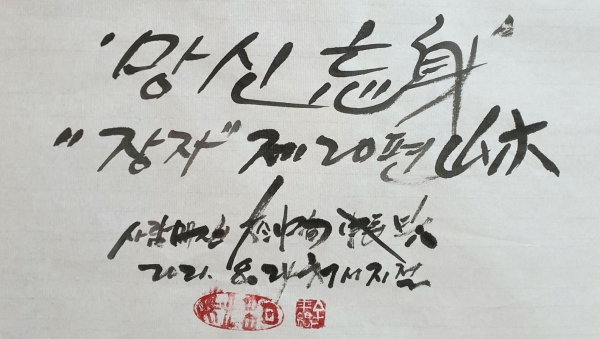

편언절옥. 한마디로 망신忘身, 자신을 잃어버려 치욕스런 망신살亡身煞이 뻗치고 만 것입니다. 제자들의 역성으로 곤경을 수습했지만 그 후 장자는 석 달 동안 심히 불쾌한 낯빛이었습니다. 그러자 제자인 인저가 조심스레 여쭙니다. 어찌 그리 오랫동안 심기가 불편하신지요? ... 잠시 외물外物에 사로잡혀 내 몸을 잊어버렸다. 마치 흙탕물, 탁수濁水만 보느라 본래의 맑은 물 그 청연淸淵을 잊는 듯 대도大道를 놓쳤버린 것일세. 마음이 휘둘려 몸 밖으로 달아난 것이지.

남월에 건덕建德의 나라라고 부르는 마을이 있습니다. 그 곳 백성들은 우매하고 소박해 사심이나 욕망이 적고, 경작할 줄은 알면서도 저장함을 모르며, 남에게 베풀어 주어도 그 보답을 바라지 않고, 무엇이 옳은 길義에 알맞은지 모르며, 무엇이 예의 대로 하는 것인지를 모릅니다. 그렇게 무심하게 거동하며 자취를 남기지 않으면 곧 자연의 대도大道로 나아가게 됩니다. 살아서 마음껏 즐기고 죽으면 편히 묻힙니다. 저는 임금께서 이 나라에 대한 번민에서 떠나 무위자연無爲自然의 도道와 손잡고 부디 건덕으로 가시길 권면합니다. - 『장자』 제 20편 산목 2

장자는 시남市南의 의료宜僚를 내세워 정쟁에 시달리는 노나라 왕에게 원행하기를 청하고 있습니다. 건덕은 도가의 이상적인 사회나 국가로 세상에 존재할 수 없는 유토피아일 것입니다. 한 나라의 통치자로서 그런 나라를 세울 수 없다면 포기하는 편이 낫다는 위로이자 권유이기도 합니다. 임금이 관심을 보이자 장주는 이렇게 이어갑니다. “사람을 지배하여 나라를 지니는 자에겐 나라를 지니는 번거로움이 있고, 백성에게 촉망받는 자에겐 백성의 괴로움이 있습니다. 부디 번거로움과 근심을 없애고, 홀로 도와 벗이 된 채 대막大幕의 나라에서 노니시길 바랍니다!”

그러면서 무릎을 칠 만한 비유를 들어 곡진하게 매조지 합니다. 배로 강을 건널 때 빈 배가 와 부딪히면 그 누구라도 화를 내지 않을 것입니다. 하지만 그 배에 한 사람이라도 타고 있다면 속히 피하라! 물러나라! 외쳐댈 것입니다. 그래도 다가오면 종당에 세 번째 가서는 욕설을 하기 마련입니다. 이처럼 사람도 스스로 텅 비게 하고 세상을 산다면 그 누가, 무엇이 그에게 해를 끼칠 수 있겠습니까? 허주虛舟-

이탈리아의 정치가 마키아벨리(1469-1527)는 권모술수의 대명사로 불립니다. 16세기 분열과 혼란의 이탈리아를 위해 새로운 정치사상을 모색한 『군주론』- 군주는 백성을 결속시키고, 충성을 유도하기 위해서는 얼마간 잔인해져도 좋다고 주창합니다. 급기야 군주가 백성들로부터 사랑과 촉망의 대상이거나 공포의 대상이 되는 것 중에서 양자택일해야 한다면 전자보다는 후자가 국가에 더 이롭다고 보았습니다. 그렇습니다. 과연 인간은 “어떻게 살아야 하는가”와 “어떻게 살고 있는가”는 정치라는 영역의 오랜 화두입니다. 그 경계에서 미키아벨리는 이상주의 정치 대신 현실주의를 추구했다는 점에서 동양의 한비자와 너무나 흡사합니다.

한비는 『한비자』를 통해 인의예人義禮에 의거한 덕치주의보다는 엄격한 법치주의가 근본이라고 설파했는데 군주는 마키아벨리즘에 충실해야 유능한 통치자라고 보았던 것입니다. 비록 구체적이고 체계적인 법조문을 제정하지는 않았지만 왕은 신하에게 속마음을 내보여서는 안 된다는 무위술無爲術부터 대신들의 이론과 주장이 부합되는지 따지는 형명形名, 스스로 사실을 잘 판단하는 참오參伍, 청언聽言, 용인用人 등 온갖 술수에 능해야 용상을 유지할 수 있다고 주장한 것입니다. 통치권이 약해지거나 빼앗기는 것을 방지하고 신하들을 탄핵하고 임용하는 데 그 술수가 유용한 것이지요.

그 시대 우리 가족은 이러했다. 불쾌감을 주고 고루하고 반동적이고 너무나 슬픈 모습이었다. 한마디로 프랑스라는 나라와 닮아 있었다. 수치와 가난을 극복했기 때문에 여전히 살아 있음을 행복하게 생각하는 나라, 농부를 경멸하여 그들을 노동자로 만들고, 그 노동자들에게 기능적이지만 추한 건물로 꽉 들어찬 괴상한 도시를 건설하게 하여 지금은 아주 부자가 된 이 나라와 닮아 있었다. 그와 동시에 자동차의 기어 박스는 삼단에서 사단으로 바뀌었다. 나라 전체가 자동 증속장치로 변속된 속력으로 작동되기 시작했다고 할 만했다. 이러한 프랑스라는 나라에서 성장한다는 것은 쉬운 일이 아니었다. 대통령 샤를 드골과 총리 퐁피두 사이에 끼어 있는 소심한 청소년의 경우엔 특히 더 그랬다. - 장폴 뒤부아(2005) 장편소설 『프랑스적인 삶』 1. 샤를 드골

그저 사람으로서가 아닌 사람답게 산다는 것은 일정한 대가를 치루어야 가능한 일일 것입니다. 그중에서도 정치는 나의 이야기이자 곧 너의 그것으로 구성원들이 공유하면서 일구어 나가는 것이지요. 1950년 출생의 소설가 장폴 뒤부아는 프랑스의 역대 대통령의 재임 기간에 벌어진 가족사를 자서전처럼 기술하고 있습니다. 사적인 일화 속에 거대한 정치적 전환이 스며들어 벗어날 수 없는 상황에 빠져드는 소시민의 슬픔과 기쁨을 조곤조곤 들려주고 있습니다. 한국정치사도 매한가지 아닐까 합니다. ‘잘 살아보세’ 그 프로파간다에 내몰렸던 1960년대와 70년대에서 ‘말 좀 합시다’의 민주화를 거쳐, 2천 년대부터 웰빙을 외치며 ‘잘 놀아보세’ 몰려다니던 중에 ‘코로나 19’라는 전대미문의 전염병에 걸린 우리사회. 2022년 3월 9일- 세계적 팬데믹 중에도 정치의 시계바늘은 돌고 돌아 제20대 대통령을 뽑는 정치의 계절이 시작되었습니다. 눈만 뜨면 쏟아지는 대선 후보자들의 말, 말, 말과 비난과 비방, 비판 그 삼비三非의 경선 뉴스를 접하게 된 것입니다.

모든 정체성이 관계적이라는 것, 또 각각의 모든 정체성의 실존 조건이 어떤 차이의 긍정, 즉 ‘구성적 외부’ 역할을 할 하나의 ‘타자’를 결정하는 것임을 우리가 받아들일 때, 우리는 적대가 일어나는 방식을 이해할 수 있다. 결국, 우리는 정치적인 것을 어떤 한 유형의 제도로 제한하거나 사회의 특정 분야나 차원이라고 생각할 수 없다. 우리는 정치적인 것을 모든 인간사회에 본래부터 있으며 우리의 존재론적 조건을 결정하는 하나의 차원으로 생각해야 한다. 정치적인 것을 이런 식으로 바라보는 견해와 자유주의 사유 사이에는 깊은 골이 있다. 자유주의 사유가 다양한 형식의 적의hostility 현상과 마주칠 때 매우 어리둥절해 하는 것도 이 때문이다. - 상탈 무페(2007). 『정치적인 것의 귀환』 서론 경합적 다원주의를 위하여

흔히들 정치를 두 가지 측면으로 설명합니다. 사람들 사이의 반목과 적대를 조정하고 해결하는 ‘갈등 해소로서 정치’와 다른 하나는 운명 공동체로 보다 나은 미래를 개척하는 ‘공동체 형성으로서 정치입니다. 그 어느 편이든 사람이 정치를 떠나서, 정치가 사람을 떠나서는 존재할 수 없는 것이라면 모든 이들의 숙명일 터. 오늘 이야기한 ’장자의 조릉 사건‘ 같은 일들이 반복, 격화되어서는 안 될 것입니다. 각 진영이 자신을 잃어버린 듯 이성을 몰각해 타 캠프의 후보를 죽자 살자 물고, 서로 물어뜯는 따위 같은 것 말입니다. 이런 경우에 정치인들의 시각 그 프레임을 뒤집을 만한 아포리즘을 소개하면서 허접하고 난삽한 글을 마치겠습니다. 여여 생생하신 2021년의 가을 이어가시길 비손합니다.

사냥터의 진정한 주인은 사냥꾼들이 아니라 비로 그곳을 돌아다니는 사냥감들이다. - 헨리 데이비드 소로(1817-1862). 『산책』

’글자그림 이야기‘의 김래호 작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.