사랑이란 서로 마주보는 것이 아니라 둘이서 같은 방향을 내다보는 것이라고 인생은 우리에게 가르쳐 주었다. - 앙투안 마리 로제 드 생텍쥐페리(1900.6.29-1944.7.31.)

1998년 프랑스 남부 마르세유의 동남쪽 지중해- 참치잡이 어부들의 그물에 팔찌 하나가 걸려 올라왔는데 안쪽에는 ‘콘수엘로Consuelo’ 라는 이름이 새겨 있었다. 그 여성은 생떽스(애칭)가 우여곡절 끝에 동거를 시작한 ‘아내’였다. 그녀는 두 번의 사별과 한 번의 이혼을 겪은 기구한 운명의 여인이었지만 생텍쥐페리는 두 누이의 격렬한 반대를 무릅쓰고 결혼을 감행했다. 1942년 여름 그는 ‘애인’과 미국 뉴욕에 거주했는데 그 유명한 『어린 왕자』를 집필하던 시기였다. 몇몇 그림에 콘수엘로의 개칠이 이어진 끝에 이듬해 4월 6일 미국에서 첫 출판 되었다.

프랑스에서는 1946년에서야 발간되었는데 비행기 조종사 생텍쥐페리가 실종된 지 2년 후였다. 지구상에서 『성경』 다음으로 많이 팔린다는, 독일 점령하의 프랑스 사람들을 위로하기 위해 쓴 문학작품- 법적 부부가 아닌 사실혼으로 자녀가 없었지만 ‘어린 왕자’를 출산한 양가는 저작권을 둘러싸고 지리한 공방을 벌였고, 콘수엘로는 1979년 5월 28일 영면했다. 만약 생떽스가 더 살았다면 ‘같은 방향’이 아름답게 매조지 되었을까? 훗날 인근 해역에서 1944년 7월 31일, 6시간분의 연료를 넣고 떠난 생텍쥐페리의 ‘p38라이트닝’의 잔해가 발견되었고, 2008년에는 제2차 세계대전 당시 그 쌍발기를 격추시켰다는 독일의 공군 조종사가 나타났다. 바다가 장지임을 예견한 그의 언술에 가슴이 먹먹해진다.

죽음을 보상으로 여기라. 포구에 묶여 있는 배를 난바다로 풀어주는 것. 그것이 죽음 아닌가?

초등학교 2학년 가을에 떠난 고향, 충북 영동으로 귀향한 지 햇수로 8년- 어려서는 그 무엇을 몰라서, 커서는 방송사 PD여서 바쁘다는 핑계로 등한시했던 경주 김 상촌공파 가족사를 속속들이 꿰차게 되었다. 음력 시월의 시제사 때는 축문을 지어 독축하고, 전국 대종회에도 참석하고, 일가 피붙이들의 화수회 총무로 집안의 대소사 알림이 역할도 하게 되었는데 일전에 장형이 ‘부고’ 문자를 보내왔다. “부산 고모부 상. 장녀 김해자 핸드폰 번호와 계좌는...” 아! 8남매 중에 셋째인 아버지와 넷째 수원 고모님 아래 고모 한 분이 더 계셨지! 중매를 거절하고, 12살 어린 남정네와 혼전 동거를 시작한 그 고모가 가문의 눈엣가시여서, 밭 한 뙈기 판 돈을 쥐여 주고, 멀고 먼 남쪽 바닷가로 귀양보내듯 쫓아 버렸다는... 일말의 자책과 송구함에 다소 넉넉히 부조했더니 다음 주 그녀가 편지라고 해도 좋을 길고 긴 답문을 보내왔다.

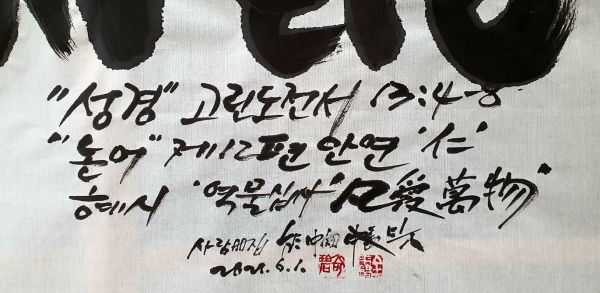

어머니는 장남 용국이 오빠가 15살에 교통사고로 숨진 지 이태 후 45살에 시름시름 앓다가 갑작스레 돌아가셨고, 나와 남동생은 부산 해운대구에 살고 있으며, 남편은 인테리어 사업을 해왔는데 코로나 19로 어려움에 처했고, 교회에 같이 나가는데 장로와 권사고, 외동은 군 복무 중이고, 애완견 메리는 중성화 수술하고부터 살이 너무 쪘고, 꼬맹이 시절 외갓집에서 만나면 래호 오빠야가 참 잘해주었는데 못 본 지 50년이 훌쩍 넘어, 길거리에서 만나면 못 알아보겠다, 부산 놀러 오시면 자갈치시장에서 유람선 타고 해운대 동백섬으로 한 바퀴 돌고, 싱싱한 회와 소주 몇 병 대접해드리고 싶네요... 나는 헛일 삼아 혹시 즐겨 암송하는 『성경』 구절 있으면 붓글씨로 써 줄게 했더니 기다린 듯 고린도전서 13장이라고 대답했다. 주님이 사람들에게 신신당부한 그 절절하고 지고지순한 ‘사랑’ 말이다.

내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고... 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 구치 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 않으며 불의를 기뻐하지 아니하며... 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 잃어버렸노라. 그런즉 믿음, 소망, 사랑, 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그중에 제일은 사랑이라.

안연顏淵이 절명하자 공자께서 두 번이나 거듭 탄식했다. “아! 하늘이 나를 버리시는구나! 하늘이 나를 버리시는구나!” 공문 72제자 중에 학식과 덕망이 공자를 빼닮아 수제자로 여겨진 안연- 아버지 안로 역시 문하생이었는데 참척, 아들을 앞세우는 고통에 빠진 상가에서 공자는 그보다 더 애통해하며 곡을 했다. 그만큼 공구와 안연, 안자와 공자는 ‘사랑’으로 맺어진 동체이명의 관계였는데 한 일화에서 그 살가움을 엿볼 수 있다. 공자가 광匡에서 위험한 일을 당하셨을 때 그가 뒤늦게 도착하자 “네가 죽은 줄로만 알았는데 살아 있었구나!” 토로했다. 안연이 황망한 표정으로 스승께 고한다. “선생님께서 살아 계신데 제가 어찌 감히 먼저 죽겠습니까?”(『논어』 제11편 선진) 공자는 죽은 안자를 이렇게 평했다. “애석하구나! 나는 그가 진보하는 것만 보았지, 멈추어 있는 것을 본 적이 없다.” 『논어』 제12편 안연 첫 절에서 그가 ‘인仁’에 대해 여쭈자 사부는 이렇게 답했다.

“자기를 이겨내고 예禮로 돌아가는 것이 인이다. 하루만이라도 자기를 이겨내고 예로 돌아가면, 천하가 인에 귀의할 것이다. 인을 실천하는 것이야 자신에게 달린 것이지 다른 사람에게 달린 것이겠느냐?” 실천할 방도를 일러주시면 그리 따르겠습니다... “예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 움직이지 말아라.” 애제자에게 소상하지만 단단히 일러주는 모습이 정겹기 가없다. 마지막 절에서 제자 번지樊遲가 재차 여쭌다. 인이란 단적으로 무엇인지요? “애인愛人: 사람을 사랑하는 것이다!”

공자와 안자의 사랑이 스승과 제자 사이의 귀감이라면 장주와 혜시의 관계는 절친의 전형을 보여준다. “장석匠石의 신실한 상대가 사라지듯 혜자惠子가 죽었으니 나 장자莊子, 이제 더불어 말할 위인이 없구나!”( 『장자』 제24 잡편 「서무귀徐無鬼」 9) 장주가 혜시의 묘소 앞을 지나다가 일행들에게 한 일화를 들려주었다. “초나라 어떤 사람이 자신의 코에 흰 흙을 파리 날개만큼 얇게 바르고 깎아내게 했다. 그러자 장석이라는 자가 서슴없이 도끼를 들어 바람소리가 나게 몇 차례 휘두르며 그 백토를 다 깎아냈는데 그는 꿈쩍하지 않고 태연히 서 있었다. 이 소문을 들은 송宋의 원군元君이 장석을 불러들여 다시 시연해 보이기를 명했다. 장석은 그 근원이 되는 이가 죽었으니 이제 할 수 없다고 아뢰었다.” 내가 이 무덤을 보니 꼭 장석 같은 심정이 들어 하는 말이라오. 도끼의 장인을 믿었던 그 친구가 죽은 것처럼 나의 절친 혜시도 저렇게 묻혔으니 앞으로 누구와 도담을 나누겠소!

부모님 돌아가시면 산에, 자식을 앞세우면 가슴에 묻는다고 했다. 하늘이 무너지는 양친상이 천붕天崩이요, 참척慘慽- 그 가슴이 터지는 고통이 자손을 먼저 잃는 일이다. 피붙이 그 천륜이 끊어지는데 어찌 애석하고 비통하지 않겠는가? 인륜지대사라는 혼례를 올린 부부의 별리도 이에 못지않은 슬픔이다. 가족들의 웃음꽃 만발하는 대지에서 태어나, 그들의 울음바다로 떠나는 한평생. 살붙이 일가 친인척은 영원한 나의 ‘편便’이다.

한뉘는 이런 혈연적인 ‘편’을 바탕으로 ‘판’에서 본격적으로 시작된다. 지연과 학연, 직장의 동료와 인연 맺으며 꾸려가는 사회생활. 그러면서 한 사람에 대한 ‘평評’이 쌓이는데 인간관계의 어려움이 따른다. 시간은 누구에게나 똑같이 주어지지만 저마다 처한 위상이 다르기 때문이다. ‘어제의 적군이 오늘의 아군’이 되는 만인의 투쟁. 그 변화무쌍한 판에서 춤추며 살아가는 단 한 번의 일생이다.

불교 용어 ‘도반’은 함께 수행하며, 불법을 공부하는 벗이라는 뜻이다. 한자 뜻대로 길 도道, 짝 반伴 곧 ‘길 위의 친구’다. 멀고 험한 수행과 인생 그 길 위의 동반자로 장단 맞추며, 서로에게 힘이 되는 사이를 금란지교나 송무백열松茂栢悅, 백아절현伯牙絶絃으로 부른다. 쇠처럼 굳고 난처럼 향기로운 우정은 소나무가 잘 자라 무성한 것을 보고 측백나무가 기뻐하고, 자신의 연주를 높이 샀던 종자기가 죽자 거문고 타기를 그만두었던 백아와 같은 심정에 젖어 들게 하는 것이다. 장자에게도 이런 친구가 있었으니 바로 혜시惠施였다.

그는 2,500여 년 전 춘추전국시대의 장주와 같은 송나라 출신으로 나이도 비슷했는데 위나라 재상이 되었다. 반면에 장자는 초나라 위왕의 재상 제의도 거절하고 인간들의 굴레 그 사회라는 속박에서 벗어나, 절대 자유의 경지 그 자연에서 산책하듯 노닐며 살았다. “내 차라리 더러운 진흙탕에서 스스로 유쾌하게 지낼지언정 나라 다스리며, 사람들에게 얽매이지는 않겠소. 죽는 날까지 벼슬하지 않고 내 뜻을 편안케 지켜나가겠소.” 이렇듯 장자와 혜시는 인생관과 정치관은 달랐지만 절대적 진리 그 도道 판의 친구로 자주 만나, 도담을 나누며 자신의 논리를 공고히 했던 것이다.

한국사에도 시대를 넘어 전해지는 ‘사랑’ 이야기가 차고 넘친다. 저 고구려의 바보온달과 평강공주, 「서동요」의 백제 무왕과 신라의 선화공주, 이도령과 성춘향, 소설가 이상과 화가 김환기를 사랑한 김향안... 어찌 남녀 간의 그것 뿐이랴. 12년 동안 편지를 주고 받으며 사단칠정을 논한 퇴계 이황과 기대승, 강진 유배 시절 얻은 제자를 지극히 사랑한 정약용의 황상... 유한한 사람 한 살이는 무한의 사랑으로 청사에 새겨지고 회자된다.

근대에서는 스승과 제자, 절친의 그 사랑은 유영모(1890-1981)와 함석헌(1901-1989) 관계에서 찾을 수 있다. 다석 유영모선생은 유교, 도교, 불교, 기독교 등 종교학의 선구자로 일가를 이루었으며, 순우리말 연구도 탁견을 보이셨다. ‘오늘’이 “오! 늘 오는 나날‘로 감사하며, 무엇보다 자신의 살과 피를 돌보듯 주변을 잘 ‘살피’라고 하셨다. 이 세상 소리 중에 최고는 ‘제소리’인데 언제나 똑바른 마음의 소리만 내야 한다 강조하셨다. 그러면서 ‘진달래꽃’처럼 ”남의 짐을 달라“는 고운 마음을 지니고. 이웃과 함께 선하게 살아내라 권면하셨다. 이렇게 보면 토박이말 ‘사랑’은 참 웅숭깊은 낱말이다. 사전적 고어 풀이로 사랑은 자금의 ‘사랑, 생각’의 옛말이다. 다석 어른의 친구인 듯 제자인 함석헌 선생도 ‘겨레의 할아버지’로 한국의 지성사에 큰 족적을 남기셨다.

서로 지극히 사랑하면 그리워 거듭 만나고 싶고, 신념과 생각을 가다듬다 보면 회두리에 마음의 길이 같은 방향으로 터지는 것 아니겠는가? 사랑의 ‘사’는 살다가 본딧말이고, ‘랑’은 어떤 행동을 함께하는 그 상대을 나타내는 격 조사이다. 묶어보면 “살면서 뜻이 맞는 이와 쌓이는 정”이다. 눈과 손, 발 그 길이 닳도록 사랑하면 꿈길조차 하나가 될 터. 이녁이여! 그런 사랑 주고받을 그 누구라도, 어떤 대상이라도 진정 가졌는가? 오늘은 여생의 첫날- 오늘이 6월 1일, 한 해 중에 아직도 사랑할 날들이 반년이나 남았다. 부디 황잡한 유한의 인생길이 무한의 사랑으로 청아해지시길 비손합니다.

’글자그림 이야기‘의 김래호작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.