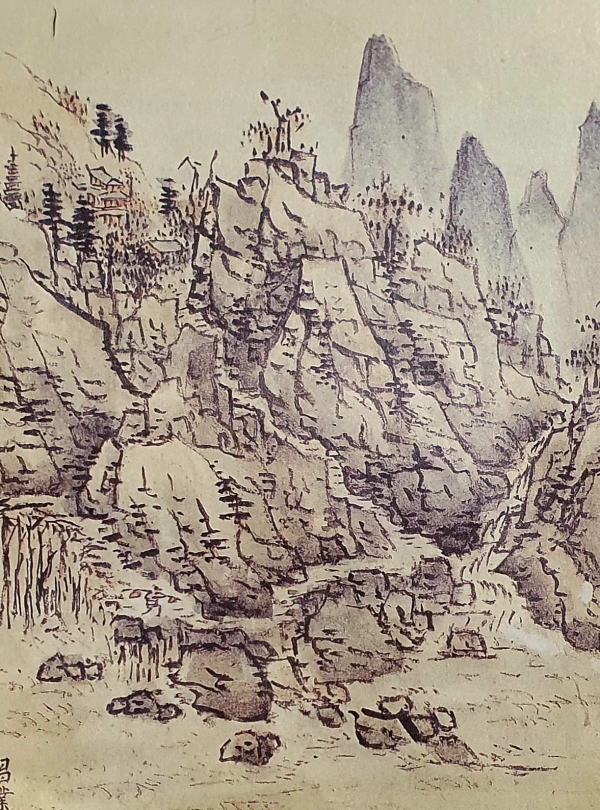

북송의 황제 휘종徽宗(1082-1135)은 서원과 화원의 제도와 운영을 정비하는 등 나라의 문예부흥에 심혈을 기울였다. 그는 시서화詩書畵에 능통했고 특히 화조花鳥를 잘 그렸는데 궁정 서화가를 선발하는 시험에 종종 직접 문제를 제출하기도 했다. 한 번은 「난산장고사亂山藏古寺」를 화제로 내놓았다. “기암괴석의 험준한 산이 오래된 사찰을 감추었다!” 응시 화가들은 저마다 첩첩 산봉우리와 깊은 계곡, 퇴락한 절을 그리느라 여념이 없었다. 합격만 하면 도화원圖畫院의 관리로 평생 붓만 잡고 생계 걱정할 일 없으니 온갖 재주를 쥐어 짜내며 그려서 제출했을 터.

그런데 장원으로 뽑힌 화가의 ‘문제작’에는 막상 절이 없었다. 대신에 작은 폭포의 용소에서 길은 물을 물지게에 지고, 조붓한 산길을 오르는 한 중이 보일 뿐이었다. 휘종이 요구한 진정한 감추기의 ‘장藏’은 바로 그런 것. 그리지 않고 그리기- 이치와 이법의 길에 빠지지 않고, 언어의 그물에 걸리지 않는 자신만의 예술혼을 찾아라! 하나의 그림과 시문이 매조지 되었지만 정작 그 뜻은 다함이 없는 경지다. 곧 『전등록傳燈錄』에서 설봉존자雪峯尊者가 전한 선법의 비결이다. “산중의 영양은 잠을 잘 때 뿔을 나뭇가지에 걸고 허공에서 자는데 사람들은 그 발자국만 좇다가 종당에 놓쳤다며 분하다 떠든다!”

추분도 지나고 한로寒露가 지난 주 금요일, 8일이고 보면 소의 해 2021년도 만추로 접어들었다. 코로나 19의 장기화로 계절이 바뀌는지도 모르는 사이에 깊은 가을에 당도한 것. 자연의 순환은 엄정하고 빈틈이 없다. 그렇다. 지구는 스스로 돌면서 하루를, 해를 크게 한 바퀴 돌아 1년을 만든다. 역시 달이 대괴를 한 번 선회하면 1달이다. 여기에 24절기는 한 철에 6개씩 보름마다 갈마든다.

이런 천체의 운행이 시작된 150억 년 전 그 빅뱅 이래 해는 붙박이로 ‘불과 빛’ 자체였다. 만산홍엽- 세상의 온갖 빛깔을 모아 빚은 단풍의 산이 불타는 요즈음이다. 봄은 아래로부터 오르고, 가을은 위에서 내려오는 법. 그 가을 마중하러 입산하는 10월은 ‘시월’로 시 몇 편 읊조리며 산길 오르면 진정 몸과 마음이 청안해질 것이다.

휘종이 출제한 그대로 산은 절을 감추고 있다. 새싹 내고 가지 뻗어 울울창창하던 숲도 삭풍과 한설의 겨울 초입이면 서서히 잎들을 떨군다. 나목裸木이어야 새봄에 다시 만날 수 있지 죄다 끝까지 데리고 엄동을 날 수는 없다. 잎새 부비며 서로 살아낸 봄과 여름철이 못내 아쉽지만 몌별袂別은 그런 것- 옷소매를 부여잡을 만큼 섭섭하지만 훗날 환한 웃음 지으며 재회의 기쁨을 누리자는 약조의 손놀림이다.

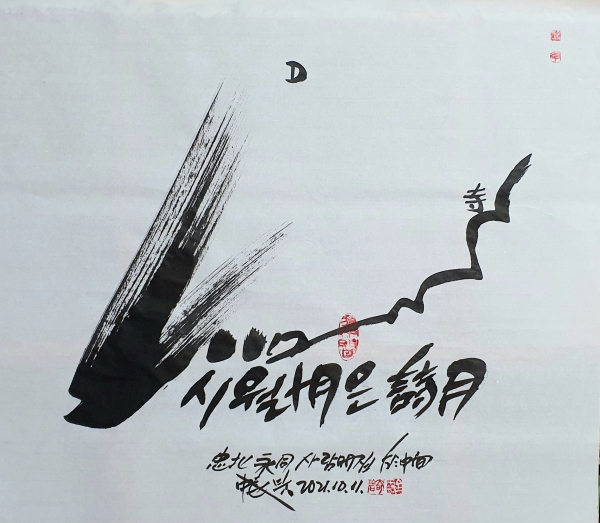

아무튼 시詩는 말씀 언言과 절 사寺가 결합된 한자이다. 그런데 금석문의 ‘사’는 발 지止, 또 우又 즉 “손으로 발을 받드는 형상”으로 나랏일을 하던 높은 직책의 관리를 모신다는 뜻이었다. 그러다가 전한 말과 후한 초 불교가 전래되면서 부처를 모시는 도량으로 전이되었다. 사실 중국인이 서역에서 유입된 불교를 이해하는 첫 단계는 격의格義불교였다. 격의는 본래의 노장과 역 등의 용어나 사상을 가지고 불교의 교리를 설명하는 것을 말하는데 도가의 ‘무無’를 통해 반야의 ‘공空’을 이해하는 식이었다.(『중국사상사』(1959), 동경대 중국철학연구실) 그 결과 중국의 불교는 ‘선禪’을 중시하게 되었고, 불립문자와 교외별전, 직지인심 등속으로 화풍과 시풍이 더욱 풍성하고 심화되었다. 중국불교의 조종 달마선사는 제자와의 문답에서 그 선을 이렇게 석명했다.

선은 어지러운 마음이 일어나지 않음을 말한다. 생각도 없고 움직임도 없는 것이 선정禪定이다. 마음을 단정히 하고 생각을 바로 하여, 생生도 없고 멸滅도 없으며 가는 것도 오는 것도 없이 고요히 움직이지 않는 것을 일러 선정이라 한다. 말을 비우고 생각을 깨끗이 하여 마음으로 깨달아 고요 속에 침잠하여, 갈 때나 머물 때나 앉았거나 누웠거나 언제나 고요하여 흐트러짐이 없는 까닭에 선정이라 한다. -『남천축국보리달마선사관문南天竺國菩提達磨禪師觀門』

산승이 달빛을 탐내어 / 항아리 물에 달까지 담았다네 / 하지만 절에 이르러 깨달았지 / 그 항아리 기울이면 달 또한 없어짐을 山僧貪月色 並汲一甁中 到寺方應覺 甁傾月亦空 - 이규보 한시「밤에 산속 우물의 달을 노래하며: 山夕詠井中月 二首」2 전문

이규보李奎報(1168-1241)에 대한 평가는 극과 극이다. 고려 무신정권에 빌붙은 시대의 어용 문인, 일생의 작시가 7-8천 수인 주필이당백走筆李唐白의 천재 시인- 어느 편이든 시를 쓴 시인임이 분명하고, 당대의 종교인 불교의 교리에 밝았는데 「정중월」은 그 현묘함을 한껏 드러낸 작품이다. 절집의 단청을 풀어헤친 듯 만산이 단풍든 만추지절- 백운거사는 교교한 달빛의 밤중에 홀로 깨어 선정에 든다. 색불이공공불이색色不異空空不異色 색즉시공공즉시색色卽是空空卽是色(『반야심경』)- 대낮에 아우성치던 홍엽들이 황잡한 세속의 번뇌 그 색이런가. 하면 그것들을 일시에 숨을 죽이고 희멀건하게 만드는 저 달은 공의 화신인가. 어디로 가면 저 달빛을 온전히 받아 공의 세계를 맛볼 수 있을까. 아니 저 달은 일정한 형상의 색이거늘 무엇에 담아 올 수 있지 않겠는가... 노루잠 깬 갓밝이 무렵 서편 하늘의 달은 사라지고, 다시 산중은 형형색색의 단풍들이 저들 세상 되찾았다 야단법석이다.

시금주 삼혹호 선생이 74세를 일기로 환난동탕患難動盪의 생을 마감하고, 300여 년이 흐른 조선의 이이李珥(1536-1589)는 16살에 생모 신사임당을 여위었다. 하늘 아래 제일가는 큰 슬픔을 못 이긴 율곡은 3년 뒤 금강산으로 들어가 참선參禪 공부를 하기에 이른다. 어느 날 깊은 계곡에서 수행하는 고승을 찾아가 공자와 석가 그 공석孔釋 중 누가 더 훌륭한 스승인가 물었다.

그 스님은 공구는 속인에 지나지 않은데 유교에도 마음이 부처라는 명제 ‘즉심시불卽心是佛’이 있는가 되물었다. 율곡이 “사람의 본성은 선하다!”는 맹자의 경구를 거론하자 선사가 다시 “색과 공의 참뜻을 아느냐?”고 물었다. 율곡은 『중용』제12장의 ‘연비려천’이 그 뜻과 상통한다 답했다. 불이문不二門의 진리를 관통한 인물임을 알아보고 대경실색한 스님은 ‘연어鳶魚’를 운으로 시 한 수를 지어달라 간청했다.

물고기가 뛰고 소리개가 날으니 / 아래 위가 하나로다 / 그것은 공도 아니요 색도 아니로다 / 스스로 웃음 지으며 나를 바라보니 / 홀로 서 있는 숲속에 해는 이미 기울었네 어약연비상하동魚躍鳶飛上下同 저반비색역비공這般非色亦非空 등한일소간신세等閑一笑看身世 독립사양임목중獨立斜陽林木中 - 이이 한시「어약연비」전문

“산에 오르는 일에도 등급이 매겨진다!”는 소리를 들은 적이 있다. 흔히들 말하는 등산 登山은 지극히 평범한 수준이고, 그보다 한 수 위 입산入山은 남의 집 방문하듯 조심스레 오르는 태도를 지칭한다. 최고수의 산은 오르거나 들어가는 것이 아닌 관觀, 유遊, 요樂의 대상으로 여기는 경지다. 멀리서 바라보고, 노닐기도 하고, 즐기는 산...

늘 오고 또 가는 오늘, 나달이 문득 허전하거나 아득하고, 너절하다는 생각이 드시면 산을 찾을 일입니다. 하면 산이 감춘 절집의 주련에서 한 말씀, 불현듯 시詩 같은 그 깨달음 얻어질 것입니다. 추색 완연한 시월 산행의 지극함은 바로 시월이기 때문입니다. 그런 경지에 이른 초정楚亭 박제가朴齊家(1750-1805)의「묘향산소기妙香山小記」의 한 글월을 부기하니 참조하시고 무탈한 산행 이어가시기 바랍니다.

뾰족한 돌이 낙엽에 덮였다가 발을 딛자 비어져 나왔다. 벌렁 나자빠질 뻔하다가 일어나느라 손을 진흙 속에 묻고 말았다. 뒤에 오던 일행들이 웃을까 봐 부끄러워 단풍잎 하나를 주워들고서 그들을 기다리는 체하였다. 계곡물에 낙엽이 떴다 가라앉는데 배 쪽은 자주빛이고 등 쪽은 누런빛이다. 발로 물살을 가르자 발톱에서 폭포가 일어났다. 맑은 물로 입안을 헹구니 비가 이 사이로 쏟아졌다. 두 손으로 허우적거리자 물빛만 있고 내 그림자는 보이지 않는다. 눈꼽을 떼고 얼굴을 씻노라니 때마침 가을 구름이 물 위에 얼비쳐 내 정수리를 어루만지는구나.

’글자그림 이야기‘의 김래호작가는 1959년 충북 영동 출생으로 서대전고, 충남대 국문과, 고려대 교육대학원에서 공부했으며, 대전MBC와 TJB대전방송, STB상생방송에서 프로듀서를 역임했다. 1980년 동아일보 신춘문예 동화, 2020년 제20회 전국추사서예휘호대회 한문 부문에 입선했다. 산문집 『문화에게 길을 묻다』, 『오늘- 내일의 어제 이야기』를 펴냈고, 현재 고향에서 사람책도서관 어중간을 운영하고 있다.